第4回展示会「戦時下の信州教育展」展示品紹介その2―パネル(下)

信州戦争資料センターと八十二文化財団共催の展示会「戦時下の信州教育展」は、2018年8月1日から長野県長野市のギャラリー82で19日まで開催中です。平日午前9時半―午後6時、土日曜午前10時―午後5時(最終日は午後3時)。入場無料です。開催場所のギャラリー82は長野市岡田178-13、長野駅や長野バスターミナルから徒歩圏内です。

今回、写真34点、戦時資料34点を展示しています。順次、内容を紹介していきます。いずれも信州戦争資料センターが収蔵しているものです。写真は昭和7年4月から昭和18年3月までに長野県内で撮影されたもので、11校が登場します。

パネル紹介後半。6枚目のパネルです。

青年男子を対象に昭和14年から始まった体力章検定(18年度から女子も実施)。こちらは昭和17年の小県蚕業学校における体力章検定の様子です。カラー化したのは「重量運搬」で、初級40キロ、中級50キロ、上級60キロの俵を担いで50メートルを15秒以内で走ります。ほかに手榴弾投げ、走り幅跳び、懸垂の各場面をモノクロで組み合わせました。手榴弾投げで使っている規格手榴弾は、会場に展示してあります。いかにも軍隊のための訓練と感じます。

7枚目は、戦時下に登場した「滑空機」と「国防競技」です。

昭和16年から国民学校では模型飛行機作りが正課になりました。長野県は昭和17年、県内全男子中等学校で滑空団を編成、滑空訓練を実施する方針を決めます。3学年(16歳以上)以上の教練の時間に訓練を行うことを目標とし、同年末から翌年にかけて、各中等学校に布張りの滑空機が次々と納入されています。カラー化した写真は昭和17年12月に南安曇農学校で組み立て中の滑空機で「南農号」と命名しています。

太平洋戦争開戦後に滑空士試験制度が始まり、昭和17年10月には諏訪中等学校(現・諏訪青陵高校)の滑空部5年生3人が、初めて三級滑空士になったと新聞で報じられました。大阪の中等学校生の3級滑空士免許を一緒に展示してあります。

国防競技は、昭和14年の第10回明治神宮国民大会に向けて、初めて設けられました。行軍競争、障碍(しょうがい)通過競争、手榴弾投擲突撃競争、土嚢運搬継走、けん引競争―の5種目。いずれも軍装、帯剣が基本で行軍、障碍通過、手榴弾投擲突撃の3種目は銃も背負って競技をするとなっていました。カラー化写真は、蓼科農学校卒業生のアルバムからで、障碍通過競争の一場面です。

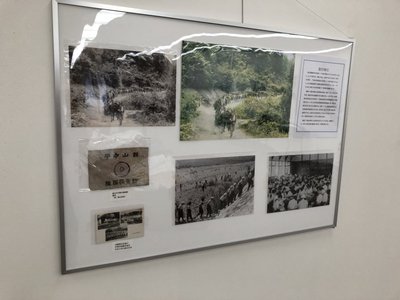

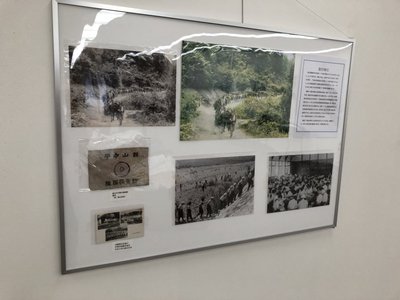

8枚目は、勤労奉仕です。

山で下草刈りをして肥料にでもするのか、運び下す南安曇農学校の生徒たちをカラー化。AIは自然系の色付けにめっぽう強さを発揮します。下段は伊那高等女学校の「軍服修理」と奉安殿を整備する砂利の三峰川からの運搬です。

戦時下の勤労奉仕は長野県の場合、昭和13年5月に中等学校、国民学校を総動員する大綱を決定。14年4月には長野県の取り組みなどを参考に、文部省が勤労作業を義務制とする通牒を出します。16年には学徒挺進隊動員実施要綱により、奉仕活動が正科に準じると位置付けられました。同年11月、国家総動員法による国民勤労報国協力令公布。各学校に協力令に基づく勤労報国隊ができます。法律では中等学校の3年以上から成人を対象としましたが、長野県は独自に1年から対象と決めました。戦時下の勤労奉仕は自発的なボランティアではなく、義務でした。「奉仕」という言葉の印象とは違います。やがて名称は勤労動員に変わり、学業も停止します。

9枚目は、戦争とかかわる学生たちの姿を集めました。

長野商業学校の満州事変に合わせた慰問袋集めをカラーにしています。印刷写真あらのカラー化ですが、そこそこ、いい感じになったと思います。後は昭和13年の武漢三鎮陥落を祝うパレードに参加した伊那中学と長野高等女学校の姿です。そしてもう1枚、昭和13年の東筑摩農学校の生徒の記念写真を入れてあります。その意味は会場で。

10枚目、最後は小県蚕業学校の昭和17年の防空演習です。

濡れむしろを焼夷弾にかぶせて消火する訓練をカラーにしてあります。濡れむしろを持つ基本姿勢とは―会場の説明をご覧ください。

防空演習の写真に合わせて、須坂高等女学校の生徒が使っていた防空ずきんを展示しました。末期の中等学校制服と一緒にご覧ください。

こうした学生一人一人や訓練を、より実感していただければありがたいです。

ただ、この時期までは、まだ軍事色が強くなっているとはいえ、学業が中心の学校生活でした。昭和18年度以降、生徒たちはどんどん学問から引き離されていき、ただの労力となっていきます。逆説的ですが、今回の展示は学業をぎりぎりまで軍事と両立させた戦時下の教育ということになります。この先は、ただの動員になるのですから。

他の展示品等は、あすに。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。加工方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

今回、写真34点、戦時資料34点を展示しています。順次、内容を紹介していきます。いずれも信州戦争資料センターが収蔵しているものです。写真は昭和7年4月から昭和18年3月までに長野県内で撮影されたもので、11校が登場します。

パネル紹介後半。6枚目のパネルです。

青年男子を対象に昭和14年から始まった体力章検定(18年度から女子も実施)。こちらは昭和17年の小県蚕業学校における体力章検定の様子です。カラー化したのは「重量運搬」で、初級40キロ、中級50キロ、上級60キロの俵を担いで50メートルを15秒以内で走ります。ほかに手榴弾投げ、走り幅跳び、懸垂の各場面をモノクロで組み合わせました。手榴弾投げで使っている規格手榴弾は、会場に展示してあります。いかにも軍隊のための訓練と感じます。

7枚目は、戦時下に登場した「滑空機」と「国防競技」です。

昭和16年から国民学校では模型飛行機作りが正課になりました。長野県は昭和17年、県内全男子中等学校で滑空団を編成、滑空訓練を実施する方針を決めます。3学年(16歳以上)以上の教練の時間に訓練を行うことを目標とし、同年末から翌年にかけて、各中等学校に布張りの滑空機が次々と納入されています。カラー化した写真は昭和17年12月に南安曇農学校で組み立て中の滑空機で「南農号」と命名しています。

太平洋戦争開戦後に滑空士試験制度が始まり、昭和17年10月には諏訪中等学校(現・諏訪青陵高校)の滑空部5年生3人が、初めて三級滑空士になったと新聞で報じられました。大阪の中等学校生の3級滑空士免許を一緒に展示してあります。

国防競技は、昭和14年の第10回明治神宮国民大会に向けて、初めて設けられました。行軍競争、障碍(しょうがい)通過競争、手榴弾投擲突撃競争、土嚢運搬継走、けん引競争―の5種目。いずれも軍装、帯剣が基本で行軍、障碍通過、手榴弾投擲突撃の3種目は銃も背負って競技をするとなっていました。カラー化写真は、蓼科農学校卒業生のアルバムからで、障碍通過競争の一場面です。

8枚目は、勤労奉仕です。

山で下草刈りをして肥料にでもするのか、運び下す南安曇農学校の生徒たちをカラー化。AIは自然系の色付けにめっぽう強さを発揮します。下段は伊那高等女学校の「軍服修理」と奉安殿を整備する砂利の三峰川からの運搬です。

戦時下の勤労奉仕は長野県の場合、昭和13年5月に中等学校、国民学校を総動員する大綱を決定。14年4月には長野県の取り組みなどを参考に、文部省が勤労作業を義務制とする通牒を出します。16年には学徒挺進隊動員実施要綱により、奉仕活動が正科に準じると位置付けられました。同年11月、国家総動員法による国民勤労報国協力令公布。各学校に協力令に基づく勤労報国隊ができます。法律では中等学校の3年以上から成人を対象としましたが、長野県は独自に1年から対象と決めました。戦時下の勤労奉仕は自発的なボランティアではなく、義務でした。「奉仕」という言葉の印象とは違います。やがて名称は勤労動員に変わり、学業も停止します。

9枚目は、戦争とかかわる学生たちの姿を集めました。

長野商業学校の満州事変に合わせた慰問袋集めをカラーにしています。印刷写真あらのカラー化ですが、そこそこ、いい感じになったと思います。後は昭和13年の武漢三鎮陥落を祝うパレードに参加した伊那中学と長野高等女学校の姿です。そしてもう1枚、昭和13年の東筑摩農学校の生徒の記念写真を入れてあります。その意味は会場で。

10枚目、最後は小県蚕業学校の昭和17年の防空演習です。

濡れむしろを焼夷弾にかぶせて消火する訓練をカラーにしてあります。濡れむしろを持つ基本姿勢とは―会場の説明をご覧ください。

防空演習の写真に合わせて、須坂高等女学校の生徒が使っていた防空ずきんを展示しました。末期の中等学校制服と一緒にご覧ください。

こうした学生一人一人や訓練を、より実感していただければありがたいです。

ただ、この時期までは、まだ軍事色が強くなっているとはいえ、学業が中心の学校生活でした。昭和18年度以降、生徒たちはどんどん学問から引き離されていき、ただの労力となっていきます。逆説的ですが、今回の展示は学業をぎりぎりまで軍事と両立させた戦時下の教育ということになります。この先は、ただの動員になるのですから。

他の展示品等は、あすに。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。加工方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

第4回展示会「戦時下の信州教育展」展示品紹介その①―昭和7-18年の生徒たち(上)

信州戦争資料センターと八十二文化財団共催の展示会「戦時下の信州教育展」が、2018年8月1日から長野県長野市のギャラリー82で始まりました。会期は8月19日まで。平日午前9時半―午後6時、土日曜午前10時―午後5時(最終日は午後3時)。入場無料です。開催場所のギャラリー82は長野市岡田178-13、長野駅や長野バスターミナルから徒歩圏内です。

今回、写真34点、戦時資料34点を展示しています。順次、内容を紹介していきます。いずれも信州戦争資料センターが収蔵しているものです。写真は昭和7年4月から昭和18年3月までに長野県内で撮影されたもので、11校が登場します。

まずは、写真を展示したパネルです。

一番手前に、奉安殿のカラー化写真を中心としたパネルを置きました。やはり、戦時下というか戦前の教育の根源ですから。一緒に少年倶楽部の付録「両陛下御尊影」をセットして奉安殿のイメージを膨らませています。また、学校の火災に際し校舎に飛び込んで殉職した校長をしのぶ絵葉書のセットを付けてあります。

2枚目から4枚目までは、教練の関係です。大正14年に現役将校の配属が始まり、満州事変などもあって教練が徐々に強化されていった時代。軍事訓練そのもののようなことが、自然に教育の一環として行われていた事実を抜き出します。

木曽中学の分列行進と小県蚕業学校の突撃訓練のカラー化写真を一緒にしました。教練の基本が一目でわかると思います。パネルの前には、木製の「38式模擬銃」を置きました。重量は1キロで実物の4分の1ほどですが、サイズは同じ。筋力のない若者が銃の取り扱いや行進、匍匐前進などの訓練に使うにはよかったとみられます。基本的に予算の少ない青年学校での使用と思われますが、関連すると思い一緒に展示しました。

この3枚目のパネルは、学校と軍隊との結びつきでまとめました。メインのカラー写真は実弾射撃訓練をする南安曇農学校の生徒。実弾射撃は200メートルほど先の標的を狙うこと、威力が大きいことなどから、学校近くで行うことはできません。おそらく、松本市の歩兵第50連隊射撃場でのカットでしょう。しかし、射程距離の短い威力の少ない弾丸を打てる教練銃であれば、数十メートルの射程ですので、学校近くに適地を設けたようで、昭和7年ごろの木曽中学の射撃の様子を入れました。

そして、長野商業学校、長野工業学校の営内宿泊の写真を計3点、セットしました。11年式軽機関銃の対空射撃はカラー化。長野工業学校の写真は、部隊の兵士と銃剣術訓練をしている場面を選びました。今風に言えば、自衛隊への体験宿泊といったところでしょうか。最新兵器の説明を受け、兵舎のベッドで寝て、軍の規律を目の当たりにしたのでしょう。こうしたことが軍に対する理解や徴兵への抵抗感軽減につながったことは容易に想像できます。銃剣術訓練にちなみ、諏訪中学で使った木銃を置いてあります。もう一つの短いものは何か、会場でごらんください。

4枚目のパネルは、カラー写真が南安曇農学校の大模擬戦、一番下の細長いのが東筑摩農学校における査閲です。模擬戦は運動会の一コマで、教練の仕上がり具合を具体的なシナリオに沿って見せるもの。査閲は、学校のある連隊区の将校が訪れて訓練具合を確認するもの。複数の学校による連合査閲もありました。この二つは、いわば教練の仕上げのようなものです。

あと組み合わせた写真は、小県蚕業学校の護国神社参拝と、同校内の戦死者をまつった慰霊室です。体に覚え込ませる訓練だけでなく、戦場で死ぬことを恐れないようにする精神的な教育も並行して行っていたことがうかがえます。戦死者への畏敬の念も相乗効果を上げたでしょう。

5枚目は、女学生の実弾射撃訓練と、伊那高等女学校の耐寒武道鍛練をカラー写真で組み合わせてあります。女学生も銃を持ちいざという心構えをつくること、なぎなたで精神を鍛えること、いずれも戦争を支える気概を育てたのでしょう。手前に千葉県の女学校で使ったなぎなたの木刀を置いてあります。写真から出てきたような気分で現代とのつながりを感じてもらえたら幸いです。伊那高等女学校の生徒が昭和17年度から20年度まで使った通知表も貼っておきました。昭和19年3学期と20年1学期は、勤労動員のせいでしょうか、空白となっています。そんな状況と合わせて当時の雰囲気を感じてください。

写真パネルは残り5枚。こちらは続きで。

2018年8月2日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。加工方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

今回、写真34点、戦時資料34点を展示しています。順次、内容を紹介していきます。いずれも信州戦争資料センターが収蔵しているものです。写真は昭和7年4月から昭和18年3月までに長野県内で撮影されたもので、11校が登場します。

まずは、写真を展示したパネルです。

一番手前に、奉安殿のカラー化写真を中心としたパネルを置きました。やはり、戦時下というか戦前の教育の根源ですから。一緒に少年倶楽部の付録「両陛下御尊影」をセットして奉安殿のイメージを膨らませています。また、学校の火災に際し校舎に飛び込んで殉職した校長をしのぶ絵葉書のセットを付けてあります。

2枚目から4枚目までは、教練の関係です。大正14年に現役将校の配属が始まり、満州事変などもあって教練が徐々に強化されていった時代。軍事訓練そのもののようなことが、自然に教育の一環として行われていた事実を抜き出します。

木曽中学の分列行進と小県蚕業学校の突撃訓練のカラー化写真を一緒にしました。教練の基本が一目でわかると思います。パネルの前には、木製の「38式模擬銃」を置きました。重量は1キロで実物の4分の1ほどですが、サイズは同じ。筋力のない若者が銃の取り扱いや行進、匍匐前進などの訓練に使うにはよかったとみられます。基本的に予算の少ない青年学校での使用と思われますが、関連すると思い一緒に展示しました。

この3枚目のパネルは、学校と軍隊との結びつきでまとめました。メインのカラー写真は実弾射撃訓練をする南安曇農学校の生徒。実弾射撃は200メートルほど先の標的を狙うこと、威力が大きいことなどから、学校近くで行うことはできません。おそらく、松本市の歩兵第50連隊射撃場でのカットでしょう。しかし、射程距離の短い威力の少ない弾丸を打てる教練銃であれば、数十メートルの射程ですので、学校近くに適地を設けたようで、昭和7年ごろの木曽中学の射撃の様子を入れました。

そして、長野商業学校、長野工業学校の営内宿泊の写真を計3点、セットしました。11年式軽機関銃の対空射撃はカラー化。長野工業学校の写真は、部隊の兵士と銃剣術訓練をしている場面を選びました。今風に言えば、自衛隊への体験宿泊といったところでしょうか。最新兵器の説明を受け、兵舎のベッドで寝て、軍の規律を目の当たりにしたのでしょう。こうしたことが軍に対する理解や徴兵への抵抗感軽減につながったことは容易に想像できます。銃剣術訓練にちなみ、諏訪中学で使った木銃を置いてあります。もう一つの短いものは何か、会場でごらんください。

4枚目のパネルは、カラー写真が南安曇農学校の大模擬戦、一番下の細長いのが東筑摩農学校における査閲です。模擬戦は運動会の一コマで、教練の仕上がり具合を具体的なシナリオに沿って見せるもの。査閲は、学校のある連隊区の将校が訪れて訓練具合を確認するもの。複数の学校による連合査閲もありました。この二つは、いわば教練の仕上げのようなものです。

あと組み合わせた写真は、小県蚕業学校の護国神社参拝と、同校内の戦死者をまつった慰霊室です。体に覚え込ませる訓練だけでなく、戦場で死ぬことを恐れないようにする精神的な教育も並行して行っていたことがうかがえます。戦死者への畏敬の念も相乗効果を上げたでしょう。

5枚目は、女学生の実弾射撃訓練と、伊那高等女学校の耐寒武道鍛練をカラー写真で組み合わせてあります。女学生も銃を持ちいざという心構えをつくること、なぎなたで精神を鍛えること、いずれも戦争を支える気概を育てたのでしょう。手前に千葉県の女学校で使ったなぎなたの木刀を置いてあります。写真から出てきたような気分で現代とのつながりを感じてもらえたら幸いです。伊那高等女学校の生徒が昭和17年度から20年度まで使った通知表も貼っておきました。昭和19年3学期と20年1学期は、勤労動員のせいでしょうか、空白となっています。そんな状況と合わせて当時の雰囲気を感じてください。

写真パネルは残り5枚。こちらは続きで。

2018年8月2日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。加工方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

映画「原田要 平和への祈り・元ゼロ戦パイロットの100年」は本日28日からー会場に戦時資料約30点を展示してきました

信州戦争資料センターは、ドキュメンタリー映画「原田要 平和への祈り 元ゼロ戦パイロットの100年」は本日28日から(上映期間 2018年7月28日―8月17日)、長野相生座ロキシー (長野市権堂町2255・電話026・232・3016))で昨年に続く上映が始まります。27日、原田さんの生きた戦時の雰囲気を感じられる実物資料を会場ロビーに展示しました。

ロビーに向かって目立つ場所に、昭和12年1月1日に新聞社が作った東亜の世界地図、昭和16年正月に向けて大政翼賛会の指導でできた双六、昭和19-20年gろ、できもしない松根油の緊急増産を訴えるポスターを並べ、戦争の流れを一気に紹介。飛行機柄の男性用襦袢は、世相を伝える資料として飾りました。

奥に飾ったパネルは、政府による広報と民間広告です。政府が戦争に向けて宣伝するのはもちろんですが、実は民間広告が戦時の雰囲気を大いに盛り上げていたことを知っていただければと思います。

広告は昭和10年ごろから昭和18年初頭までのものです。これ以後は、広告を民間が出すような状況ではなくなるからか、ほとんど手に入りません。

展示品では、やはり海軍の体罰用具、軍人精神注入棒をぜひ一度ご覧ください。映画の中で出てくる原田さんの兵隊生活の回想と重ねていただけると幸いです。

また、28日、29日の午前10時からと午後3時半から、戦時紙芝居「フクチャンとチョキン」の上演もあります。漫画家として当時から戦後にかけて活躍した横山隆一のキャラクターを使った昭和15年11月、日本教育紙芝居協会発行のものです。

8月11日にも紙芝居上演があります。時間等は映画館か映画のホームページでご確認ください。監督挨拶も合わせて行う予定です。また、8月11日は信州戦争資料センターと八十二文化財団の共催による展示会をギャラリー82で行っていますので、紙芝居・映画鑑賞と展示会と、はしごをしていただけると大変ありがたいです。ただし、8月11日は紙芝居の上演はありません。よろしくお願いします。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

ロビーに向かって目立つ場所に、昭和12年1月1日に新聞社が作った東亜の世界地図、昭和16年正月に向けて大政翼賛会の指導でできた双六、昭和19-20年gろ、できもしない松根油の緊急増産を訴えるポスターを並べ、戦争の流れを一気に紹介。飛行機柄の男性用襦袢は、世相を伝える資料として飾りました。

奥に飾ったパネルは、政府による広報と民間広告です。政府が戦争に向けて宣伝するのはもちろんですが、実は民間広告が戦時の雰囲気を大いに盛り上げていたことを知っていただければと思います。

広告は昭和10年ごろから昭和18年初頭までのものです。これ以後は、広告を民間が出すような状況ではなくなるからか、ほとんど手に入りません。

展示品では、やはり海軍の体罰用具、軍人精神注入棒をぜひ一度ご覧ください。映画の中で出てくる原田さんの兵隊生活の回想と重ねていただけると幸いです。

また、28日、29日の午前10時からと午後3時半から、戦時紙芝居「フクチャンとチョキン」の上演もあります。漫画家として当時から戦後にかけて活躍した横山隆一のキャラクターを使った昭和15年11月、日本教育紙芝居協会発行のものです。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

日本全国の学校に作られた奉安殿。実際に空襲を受けた小県蚕業学校にも―モノクロカラー化展示会作品⑬

第4回展示会「戦時下の信州教育展」に向けて、家族総出のモノクロ写真の色付け加工13回目。昭和17年ごろ撮影された、長野県の小県蚕業学校(現・上田東高校、上田市)の奉安殿です。元写真から。卒業アルバムの紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。

そこそこ色が付きましたので、にじんだ奉安殿の正面や石組みを修正、メリハリを出すため空に青を載せます。天気が良くて青空が真っ白に感光していると白くなりますので、逆に不自然なのです。妻と子の連携でできた修正済みがこちらです。

この中には教育勅語と両陛下の御真影が入っていました。もともとは校内にありましたが、火災でこれらを守ろうとして殉職する教員が出るなど問題もあり、各地の学校に作られていきました。小県蚕業学校は昭和19年、空襲で全焼しますが、勅語と御真影は無事でした。そんな歴史を秘めた建物です。

2018年7月16日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

こちらがAIによる自動色付けです。

そこそこ色が付きましたので、にじんだ奉安殿の正面や石組みを修正、メリハリを出すため空に青を載せます。天気が良くて青空が真っ白に感光していると白くなりますので、逆に不自然なのです。妻と子の連携でできた修正済みがこちらです。

この中には教育勅語と両陛下の御真影が入っていました。もともとは校内にありましたが、火災でこれらを守ろうとして殉職する教員が出るなど問題もあり、各地の学校に作られていきました。小県蚕業学校は昭和19年、空襲で全焼しますが、勅語と御真影は無事でした。そんな歴史を秘めた建物です。

2018年7月16日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

満州事変下の昭和8年ごろ、慰問袋集めに取り組んだ長野商業学校―モノクロカラー化展示会用作品

第4回展示会「戦時下の信州教育展」に向けて、家族総出のモノクロ写真の色付け加工12回目。満州事変下の昭和8年ごろ、長野県の長野商業学校(現・長野商業高校)の学報部が中心となって取り組んだ慰問袋集めです。まずは元写真から。印刷された卒業記念誌をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。

けっこういい感じに色が付きましたが、配属将校の服や顔色などがよくありません。そこで、東京大学大学院の渡邉教授の加工方法を使います。元の写真にAI加工写真を載せて色だけ移し、解像度を上げます。ここまで、妻が担当してくれます。そして子に渡して、画像加工ソフトにより、色を修正します。顔色や服の色を整えます。慰問袋も全体の色調を合わせて仕上げます。修正済みがこちらです。

非常にシャープになり、人物や物にメリハリがついています。

大正の軍縮で各学校に配属将校が置かれて生徒の教練などの指導に当たるのですが、この写真によって、普段からも軍事を意識させる役割を担っていたこと、軍と青年をつなぐ狙いが鮮明に出ている写真だと思います。なお、校内の教職員らの言動にも目を光らせていたといいます。

この当時の長野商業学校の生活をこちらにまとめてあります。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月15日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

こちらがAIによる自動色付けです。

けっこういい感じに色が付きましたが、配属将校の服や顔色などがよくありません。そこで、東京大学大学院の渡邉教授の加工方法を使います。元の写真にAI加工写真を載せて色だけ移し、解像度を上げます。ここまで、妻が担当してくれます。そして子に渡して、画像加工ソフトにより、色を修正します。顔色や服の色を整えます。慰問袋も全体の色調を合わせて仕上げます。修正済みがこちらです。

非常にシャープになり、人物や物にメリハリがついています。

大正の軍縮で各学校に配属将校が置かれて生徒の教練などの指導に当たるのですが、この写真によって、普段からも軍事を意識させる役割を担っていたこと、軍と青年をつなぐ狙いが鮮明に出ている写真だと思います。なお、校内の教職員らの言動にも目を光らせていたといいます。

この当時の長野商業学校の生活をこちらにまとめてあります。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月15日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

展示会のチラシ完成、さっそく長野県内全高校発送へ準備完了!

8月1日から長野市のギャラリー82で開く展示会「戦時下の信州教育展」のチラシが出来上がりました。

表のひもで絡まっているような題字が、がんじがらめの教育と、教育から生まれるエネルギーとを象徴しているというデザイナーさんの力作です。そんなひもは断ち切ってやるという意思も見えます。裏は展示紹介。モノクロ写真のニューラルネットワークを利用したカラー化をメインにしています。

今回は歴史の説明を少なめに、感覚的にその時代をつかめるようにしたいと思っています。こんな教育環境だったら自分はどうか、と。そして今の教育はどうか、と。そういうことで、今年も長野県内の全高校106校へ案内を送ります! 本日、妻、子の支援も受けて全部用意。あすは出張の途中で出してこようと。

はっきりしておきますが、すべて自腹です。チラシ作りも発送も。でも、やらねば、と発送してこれで4年目。少しでも若い人に興味を持ってもらえたらいいなーといいつつ、今回は予算の都合でポスターなし。まあ、長く続けるということでお許し願いたい。

もし、ご近所に配布したいという方がおられましたら、オーナーへメッセージからご連絡ください。必要枚数、郵送料こちら持ちで送らせていただきます。

2018年7月12日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

表のひもで絡まっているような題字が、がんじがらめの教育と、教育から生まれるエネルギーとを象徴しているというデザイナーさんの力作です。そんなひもは断ち切ってやるという意思も見えます。裏は展示紹介。モノクロ写真のニューラルネットワークを利用したカラー化をメインにしています。

今回は歴史の説明を少なめに、感覚的にその時代をつかめるようにしたいと思っています。こんな教育環境だったら自分はどうか、と。そして今の教育はどうか、と。そういうことで、今年も長野県内の全高校106校へ案内を送ります! 本日、妻、子の支援も受けて全部用意。あすは出張の途中で出してこようと。

はっきりしておきますが、すべて自腹です。チラシ作りも発送も。でも、やらねば、と発送してこれで4年目。少しでも若い人に興味を持ってもらえたらいいなーといいつつ、今回は予算の都合でポスターなし。まあ、長く続けるということでお許し願いたい。

もし、ご近所に配布したいという方がおられましたら、オーナーへメッセージからご連絡ください。必要枚数、郵送料こちら持ちで送らせていただきます。

2018年7月12日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

太平洋戦争下の昭和17年、長野県の南安曇農学校で真剣に実施した大模擬戦―モノクロ写真カラー化展示会用作品⑪

第4回展示会「戦時下の信州教育展」に向けて、家族総出のモノクロ写真の色付け加工11回目。本日は昭和17年、長野県の南安曇農学校(現・南安曇農業高校、安曇野市)の運動会で展開した「大模擬戦」です。画面左手奥の城に向かって戦車も交えた総攻撃の場面です。こちらが修正済み写真です。大勢の人が見物に訪れており、運動会の呼び物であった様子です。

こちらが元写真です。紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。色が付いたことで、城、戦車、ベンチを使った障害物など、それぞれの構成物が浮かび上がります。

ただ、全体的にメリハリが少ないので、地面の色、ベンチ、城壁代わりの布、戦車など、それぞれに色を強調しました。グラウンドの色は、前回同様、決め手がありませんので、芝草の部分とトラックの部分におおまかに分けて色を載せました。

この大模擬戦、機関車の模型も登場するなど、だいぶこっています。AIの色付けまでですが、こちらにまとめてあります。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月11日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

こちらが元写真です。紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。色が付いたことで、城、戦車、ベンチを使った障害物など、それぞれの構成物が浮かび上がります。

ただ、全体的にメリハリが少ないので、地面の色、ベンチ、城壁代わりの布、戦車など、それぞれに色を強調しました。グラウンドの色は、前回同様、決め手がありませんので、芝草の部分とトラックの部分におおまかに分けて色を載せました。

この大模擬戦、機関車の模型も登場するなど、だいぶこっています。AIの色付けまでですが、こちらにまとめてあります。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月11日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

昭和7年の長野県木曽中学で生徒が披露した分列行進―モノクロ写真カラー化展示会用作品⑩

第4回展示会「戦時下の信州教育展」に向けて、家族総出のモノクロ写真の色付け加工10回目。本日は昭和7年、長野県の木曽中等学校(現・木曽青峰高校、木曽町)で軍事教練をする生徒たちです。おそらく校長や指導に当たっている将校らを前に、しっかりとした歩調で教練銃を肩にしての分列行進です。こちらが修正済み写真です。

こちらが元写真です。昭和7年度の卒業記念アルバムより、紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。最初に色付けした時には、木曽の山の中の風景に生徒が浮かび上がり、感動しました。

これだけでもかなり完成度が高かったのですが、生徒の服や顔、地面の草、建物の屋根など、細部に手を入れ、完成度を高めました。悩んだのが行進しているグラウンドの色です。本来は草が生えていなかったのでは、とも思えるのですが、ならばどこまで地色か、確認する手立てもなく、雰囲気でそのままにしました。再現とは違う、記憶の解凍の考え方としてご理解くだされば。もちろん、証言とか交換できればなおうれしいことです。

木曽中の教練の様子はこちらにまとめてあります。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月10日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

こちらが元写真です。昭和7年度の卒業記念アルバムより、紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。最初に色付けした時には、木曽の山の中の風景に生徒が浮かび上がり、感動しました。

これだけでもかなり完成度が高かったのですが、生徒の服や顔、地面の草、建物の屋根など、細部に手を入れ、完成度を高めました。悩んだのが行進しているグラウンドの色です。本来は草が生えていなかったのでは、とも思えるのですが、ならばどこまで地色か、確認する手立てもなく、雰囲気でそのままにしました。再現とは違う、記憶の解凍の考え方としてご理解くだされば。もちろん、証言とか交換できればなおうれしいことです。

木曽中の教練の様子はこちらにまとめてあります。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月10日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

太平洋戦争下の昭和17年、教練で銃剣突撃に移らんとする小県蚕業学校生徒たち―モノクロ写真カラー化展示会用修正作品⑨

第4回展示会「戦時下の信州教育展」に向けて、家族総出のモノクロ写真の色付け加工9回目。本日は昭和17年、長野県の菅平高原(現・上田市)で軍事教練をする小県蚕業学校の生徒(現・上田東高校、長野県上田市)です。教練銃に銃剣を取り付け、喚声を上げて突撃に移ろうとする場面です。こちらが修正済み写真です。

こちらが元写真です。紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。野外だけにいい感じにはなります。ただ、人物の手はやはり判別しにくいようです。また、服も色合いの再現は苦手です。

生徒の顔や腕に彩色、教練銃も木製の色合いを出しますが、困ったのは服の色。資料がありません。そこで、一番グレーが出ている生徒の服を参考に、統一感を出してみました。修正済み写真では、表情がくっきりしているのがご覧いただけます。

小県蚕業学校の教練や精神鍛練の様子をまとめました。こちらをご覧ください。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月9日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

こちらが元写真です。紙焼き写真をスキャンしました。

こちらがAIによる自動色付けです。野外だけにいい感じにはなります。ただ、人物の手はやはり判別しにくいようです。また、服も色合いの再現は苦手です。

生徒の顔や腕に彩色、教練銃も木製の色合いを出しますが、困ったのは服の色。資料がありません。そこで、一番グレーが出ている生徒の服を参考に、統一感を出してみました。修正済み写真では、表情がくっきりしているのがご覧いただけます。

小県蚕業学校の教練や精神鍛練の様子をまとめました。こちらをご覧ください。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月9日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

昭和8年当時、高田の歩兵連隊で「営内宿泊」した長野商業学校生たち―モノクロカラー化展示会用修正作品⑧

第4回展示会「戦時下の信州教育展」に向けて、家族総出のモノクロ写真の色付け加工8回目。本日は満州事変が一段落したころ、昭和8年当時、新潟県の高田にあった歩兵連隊で「営内宿泊」、いまでいうところの軍隊での体験宿泊をした長野商業学校=現・長野商業工区(長野県長野市)の生徒の写真です。たくさんある中で、十一年式軽機関銃による対空射撃動作の訓練をご紹介します。

こちらが元写真です。印刷された卒業写真集からのスキャンですので、紙焼き写真に比べて荒れています。

こちらがAIによる自動色付けです。やはり、荒れているところはもやのかかったような感じになります。全体にシャープさに欠け、薄緑の色調になっています。

ここでは、生徒の顔や腕に彩色しますが、全体にもやっているので、あまりきれいにしては不自然です。学生服も正確な色が分からないので、なんとなく黒っぽさを重ねます。対空射撃用の脚部は金属の色を鮮明にしました。荒れた写真でも、それなりに仕上がったと思います。最初に示した修正済み写真と見比べてみてください。

長野商業学校は、営内宿泊で最新兵器の数々に触れています。その様子はこちらをご覧ください。ほかの写真のモノクロと自動色付けもしていますが、あまり効果は出なかったようです。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月8日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。

こちらが元写真です。印刷された卒業写真集からのスキャンですので、紙焼き写真に比べて荒れています。

こちらがAIによる自動色付けです。やはり、荒れているところはもやのかかったような感じになります。全体にシャープさに欠け、薄緑の色調になっています。

ここでは、生徒の顔や腕に彩色しますが、全体にもやっているので、あまりきれいにしては不自然です。学生服も正確な色が分からないので、なんとなく黒っぽさを重ねます。対空射撃用の脚部は金属の色を鮮明にしました。荒れた写真でも、それなりに仕上がったと思います。最初に示した修正済み写真と見比べてみてください。

長野商業学校は、営内宿泊で最新兵器の数々に触れています。その様子はこちらをご覧ください。ほかの写真のモノクロと自動色付けもしていますが、あまり効果は出なかったようです。引き続き1日1枚で、頑張っていきます。

2018年7月8日 記

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

※WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを試しています。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法、修正方法については、東京大学教授の渡邉英徳さまにご示唆をいただきました。ありがとうございました。

※他の自動色付け写真はこちらの一覧からごらんください。