生活の末端まで浸透した戦争の最後の姿は理屈抜きの絶叫-戦争へ突入するのもこんな意識か

戦争というと、昭和16年12月8日の真珠湾空襲から昭和20年8月15日の太平洋戦争しかイメージできない人が多いと思います。私自身、満州事変や上海事変、北支事変から支那事変という流れをつかむにはだいぶ苦労しました。そして、戦争に合わせて人々の生活が変わっていったのは太平洋戦争が始まる前、日中戦争が始まってからなのです。隣組の結成も、その一つです。特に大政翼賛会が結成された昭和15年以降、毎月一回は「常会」を開こうと呼び掛けられ、国の政策を末端まで浸透させる組織に整えられたのです。

こちらは、長野県松本市の元町で配られた昭和16年度の回覧板の一枚です。新年名刺交換会の連絡はともかく、砂糖の配給、食用油の配給の連絡、出征見送りは駅ではやらないようにとの注意、電燈用電力の規制など、生活の隅々まで連絡されています。当センターでは、同年度の回覧を31枚収集しており、内容を見ると生活物資の配給、軍刀の供出、急な召集の連絡、防空用バケツの調査、各種訓練や講習会と、戦争と物資不足に振り回される日常が浮かんできます。

長野県小県郡丸子町(現上田市)では、月に一度、常会が開かれて徹底事項の連絡が行われていたようで、昭和18年から20年までの「常会徹底事項」をほぼ毎月分、入手しました。内容は、全国一律の指示に、地域の課題が加えられていました。どんぐりの採集、増産、防諜、敵性語の禁止などなど、よくここまで立ち入ったものと感心するほどです。

そして、昭和20年には大政翼賛会など戦争遂行のさまざまな組織がすべて解散され、義勇隊として再編されます。丸子町の常会徹底事項には、昭和20年に入ると本土決戦が不可避であるとして一層、勝利のための行動を求めています。小県郡連合義勇隊が発行したビラをここに示しました。スローガンは「今こそ血と団結で戦へ!!」との激しい呼び掛けに。「隣人とともに死ぬ覚悟を固めよ」とあります。具体的行動は食糧の準備や防空の諸注意ですが、戦闘まで意識していたと思わざるを得ません。

この文書は、丸子町役場から隣組に配布されたものです。国家による国民の統制の行き着くところが、この文書です。何のために戦争をやっているのか。もはや、まったく理解できない状況でしょう。理屈抜きで突っ走るしかない、それが戦争の日常、あるいは戦争へと突入していく国の姿なのではないでしょうか。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

こちらは、長野県松本市の元町で配られた昭和16年度の回覧板の一枚です。新年名刺交換会の連絡はともかく、砂糖の配給、食用油の配給の連絡、出征見送りは駅ではやらないようにとの注意、電燈用電力の規制など、生活の隅々まで連絡されています。当センターでは、同年度の回覧を31枚収集しており、内容を見ると生活物資の配給、軍刀の供出、急な召集の連絡、防空用バケツの調査、各種訓練や講習会と、戦争と物資不足に振り回される日常が浮かんできます。

長野県小県郡丸子町(現上田市)では、月に一度、常会が開かれて徹底事項の連絡が行われていたようで、昭和18年から20年までの「常会徹底事項」をほぼ毎月分、入手しました。内容は、全国一律の指示に、地域の課題が加えられていました。どんぐりの採集、増産、防諜、敵性語の禁止などなど、よくここまで立ち入ったものと感心するほどです。

そして、昭和20年には大政翼賛会など戦争遂行のさまざまな組織がすべて解散され、義勇隊として再編されます。丸子町の常会徹底事項には、昭和20年に入ると本土決戦が不可避であるとして一層、勝利のための行動を求めています。小県郡連合義勇隊が発行したビラをここに示しました。スローガンは「今こそ血と団結で戦へ!!」との激しい呼び掛けに。「隣人とともに死ぬ覚悟を固めよ」とあります。具体的行動は食糧の準備や防空の諸注意ですが、戦闘まで意識していたと思わざるを得ません。

この文書は、丸子町役場から隣組に配布されたものです。国家による国民の統制の行き着くところが、この文書です。何のために戦争をやっているのか。もはや、まったく理解できない状況でしょう。理屈抜きで突っ走るしかない、それが戦争の日常、あるいは戦争へと突入していく国の姿なのではないでしょうか。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

「長野空襲を語る集い」に参加の遅すぎ報告

昨年の2014年8月13日、長野市内で開かれた30回目の「長野空襲を語る集い」に参加しました。遅すぎますが、信州戦争資料センター初の対外活動でしたので、記録しておきます。

集い自体は、終戦2日前の昭和20年8月13日にあった長野空襲を伝承していく狙いで続いています。今回、わたしは空襲関連の展示と、防空教育の紙芝居実演を担当しました。

展示品は、戦争中に防空教育に使った紙芝居や、物資不足の中、紙を固めて作った防空帽、松本市役所で使っていた防空関連の冊子など。長野空襲を伝える当時の新聞もパネルにして並べました。

参考に、広島の原爆で表面が熔解した瓦を広島の地図と並べて展示しました。

参考に、広島の原爆で表面が熔解した瓦を広島の地図と並べて展示しました。

実演は「防空壕」という、太平洋戦争開戦目前に作られた紙芝居でした。ロンドン帰りのおじさんの提案で隣組で防空壕をつくり、空襲にも耐えるという内容。具体的に防空壕の作り方を教えるため、細かくサイズも入っています。第三者的に見てほしくないので、まさに戦前の防空教育の雰囲気で演じてみました。

ところが、最後の会場からのご意見で「紙芝居はまったくだめ」と厳しい声がありました。どうやら、わたしが戦前の国の姿勢を肯定し、戦争賛美をやったと勘違いされたようです。「天壌無窮の皇国を扶翼し…」なんてやっちゃいましたから。

どうやら、そのあたり、服装を変えるなり、ちゃんと切り替えた方がよいようです。今後の反省にしました。

会場には、ほかに長野空襲をした空母機動艦隊の模型や空襲のジオラマを展示してくれた方もおられました。

リアルな体験を共有するには、いろんな形での伝え方が必要と実感しています。

わたし自身、体験者のお話をきちんとききとり、パネル化していきたいと思っています。こうした内地の体験も、もっと集めていく必要があるでしょう。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

集い自体は、終戦2日前の昭和20年8月13日にあった長野空襲を伝承していく狙いで続いています。今回、わたしは空襲関連の展示と、防空教育の紙芝居実演を担当しました。

展示品は、戦争中に防空教育に使った紙芝居や、物資不足の中、紙を固めて作った防空帽、松本市役所で使っていた防空関連の冊子など。長野空襲を伝える当時の新聞もパネルにして並べました。

参考に、広島の原爆で表面が熔解した瓦を広島の地図と並べて展示しました。

参考に、広島の原爆で表面が熔解した瓦を広島の地図と並べて展示しました。実演は「防空壕」という、太平洋戦争開戦目前に作られた紙芝居でした。ロンドン帰りのおじさんの提案で隣組で防空壕をつくり、空襲にも耐えるという内容。具体的に防空壕の作り方を教えるため、細かくサイズも入っています。第三者的に見てほしくないので、まさに戦前の防空教育の雰囲気で演じてみました。

ところが、最後の会場からのご意見で「紙芝居はまったくだめ」と厳しい声がありました。どうやら、わたしが戦前の国の姿勢を肯定し、戦争賛美をやったと勘違いされたようです。「天壌無窮の皇国を扶翼し…」なんてやっちゃいましたから。

どうやら、そのあたり、服装を変えるなり、ちゃんと切り替えた方がよいようです。今後の反省にしました。

会場には、ほかに長野空襲をした空母機動艦隊の模型や空襲のジオラマを展示してくれた方もおられました。

リアルな体験を共有するには、いろんな形での伝え方が必要と実感しています。

わたし自身、体験者のお話をきちんとききとり、パネル化していきたいと思っています。こうした内地の体験も、もっと集めていく必要があるでしょう。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

化学肥料がないからわらで自給しろ―わら製品が出回らないから増産だ!…その場しのぎの政策のしりぬぐいの連続だった戦時下農村

右は昭和19年2月の、わら製品製造を記録する用紙です。現在の長野県佐久市からの出物です。実は、このころ、わら製品が不足して全国的に増産が呼び掛けられていました。理由は二つ。一つは化学肥料の生産が進まないため、わらをたい肥の原料として利用してしまっていたから。もう一つは人手不足。主要食糧の増産、軍需工場への徴用、満蒙開拓への協力と、いずれも農村の人手をあてにしたものばかりでした。もちろん、徴兵も農村が主力です。

わら製品は当時、炭俵、かますなど、袋物、入れ物の主力でした。南方からシュロも入ってこなくなっていたので、なおのことです。長野県松本市の隣組回覧でも、入れ物を持ってこないと炭を配給しない、といった記述が早くも昭和16年に表れています。ほかにも、農家には軍用の乾燥野菜の割り当て、慰問袋の割り当てなど、さまざまな要求が下りてきていました。

さらに、軍用の馬を育てている農家も長野県内ではけっこうおりました。軍馬は、きちんと歩き方など訓練が必要で、訓練方法の指導書にそって飼いならすほか、たびたび検閲をする必要がありました。飼料の補助はあったようですが。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

戦争が続くと次々に庶民に影響が表れることの好例―兵隊さんを送り出せば終わりじゃない

戦争になると、戦費を稼ぐ国債が乱発されますが、ほかにも行われるのが増税です。玩具や酒、清涼飲料水など、さまざまなものの税金が引き上げられていきました。庶民には、こちらも大きく影響しています。もっとも、最終的にはモノがなくなり、消費もできなくなるのですが…。こちらは昭和13年のたばこの定価表です。

これを、昭和18年の定価表と比較してみましょう。

種類が激減しているのがわかると思います。庶民の手軽なたばこだったゴールデンバットは金鵄と名前も変わり、値段は10本入り8銭から15銭と2倍近くなっています。チェリーも桜と改名され、10本入り15銭が45銭と3倍に! 光も11銭が30銭となっています。

そう、この定価表は「金鵄上がって15銭、栄えある光30銭…」と紀元2600年の歌の替え歌にもなった、大幅値上げ後の定価表なのです。

しかし、値上がりはこれで終わりではありませんでした。金鵄は終戦まで製造が続きますが、最終的には35銭に上昇します。約4・4倍となって戦争が終わりました。これでたばこをやめた、という人がどれぐらいいたかは定かではありませんが、ストレスの強い戦時に、これは庶民にきつかったと思えます。

余談ですが、改名は「敵性語」の使用を禁止したからです。たばこは政府の管轄だったため、早い時期に変更となりました。昭和18年に入って米英のレコード上演禁止一覧が登場したのを機に、一気に民間に広がります。週刊誌の「サンデー毎日」も「週刊毎日」に、雑誌「キング」は「富士」になったりしています。外国語をカタカナで日本語として取り込んできたのも、立派な日本の文化ではあると思いますが。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

これを、昭和18年の定価表と比較してみましょう。

種類が激減しているのがわかると思います。庶民の手軽なたばこだったゴールデンバットは金鵄と名前も変わり、値段は10本入り8銭から15銭と2倍近くなっています。チェリーも桜と改名され、10本入り15銭が45銭と3倍に! 光も11銭が30銭となっています。

そう、この定価表は「金鵄上がって15銭、栄えある光30銭…」と紀元2600年の歌の替え歌にもなった、大幅値上げ後の定価表なのです。

しかし、値上がりはこれで終わりではありませんでした。金鵄は終戦まで製造が続きますが、最終的には35銭に上昇します。約4・4倍となって戦争が終わりました。これでたばこをやめた、という人がどれぐらいいたかは定かではありませんが、ストレスの強い戦時に、これは庶民にきつかったと思えます。

余談ですが、改名は「敵性語」の使用を禁止したからです。たばこは政府の管轄だったため、早い時期に変更となりました。昭和18年に入って米英のレコード上演禁止一覧が登場したのを機に、一気に民間に広がります。週刊誌の「サンデー毎日」も「週刊毎日」に、雑誌「キング」は「富士」になったりしています。外国語をカタカナで日本語として取り込んできたのも、立派な日本の文化ではあると思いますが。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

「人が語る、モノが語るー戦争の時代」展示予定品⑤

戦争が始まると必要になるのが戦費です。日本では、日中戦争がはじまると、次々に軍事予算が議会で可決されました。支出はすぐ決まりますが、収入はどうするのか。基本的に、国債を発行してまかないます。現在の戦争に必要な資金を、前倒しで確保する狙いです。このため、たくさんのパンフレット類が作られ、国民に盛んに購入が呼び掛けられました。

これらの国債は、市町村から町内会、隣組レベルまで購入割り当てが細かく決められ、ほとんど強制的に協力させられたのが実態のようです。当センターが所有する隣組資料でも、割り当ての消化に協力するよう求める回覧が見つかっています。

国債を発行するということは、通貨の供給量も増やしてしまう側面があります。国債を発行しすぎると通貨の流通量が増えすぎて急激なインフレが発生します。戦時下の政府は、軍需生産などによってたくさんのお金が市中に流れるのを防いでインフレを抑制するためにも、貯蓄を奨励する必要があったのです。そして、その貯蓄で新たな国債を購入するよう仕向けます。各地で貯蓄組合が作られたり、金融機関がさまざまな貯蓄商品を発売して、お金を吸い上げました。このチラシは長野県内の金融機関が昭和14年ころ作成したチラシです。

戦争が長引くにつれ、戦費も増大し、そのため、国民の貯蓄目標も100億円だったのが270億円とか膨れ上がっていきます。それでもインフレは生じ、さらに物資不足が闇経済を生む、という混乱に陥っていったのです。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

「人が語る、モノが語るー戦争の時代」展示予定品④

日中戦争が進むにつれ、物不足が深刻になります。

もともと天然資源に恵まれない日本です。国内のストックは軍需に優先して回されます。さらに労働力とたのむ若者が次々と戦場に出ていきます。中国に大量の軍隊を送り込み、その活動を維持するだけでも大変な負担です。おまけに貿易が細って経済も弱れば、なおのこと、大変なことになっていきます。そんなモノの不足を体感する品を紹介します。

繊維製品の流通を調整するため、国が昭和17年2月から実施したのが「衣料切符制度」です。一人当たりに点数が切符で割り当てられ、その範囲内の買い物しかできない仕組み。写真は、衣類や布の購入のため、衣料切符が何点必要かを示した一覧表です。ただ、お金があり、切符があったとしても、モノが確実に手に入るというわけではありません。モノが手配できれば、という代物です。

繊維製品の製造がますますひっぱくして、昭和19年には一人当たりの点数が下げられていますが、意外に、この時代の未使用の切符が入手できます。前半の時代の切符はほとんど使用済みのものしか手に入らないのと対照的で、そのあたりの事情が伝わるように展示したいと思います。

こちらは、陶器製の鏡餅です。今でこそ、量販店にプラ製の鏡餅が並ぶのは珍しくありませんが、戦前はちゃんともちでお供えしていたものです。こちらは、米の生産がひっ迫する中で作られた代用品ということになります。長野市内の陶器店から、戦後に生産された品をご寄贈いただきました。この品は戦後のものですが、戦時中にすでに陶器製の鏡餅が登場し、店先に並んでいた写真が知られています。

そして、このチラシは昭和19年ごろに県内各地に配布されたチラシです。金属の不足から、補助貨幣を回収するというものです。航空機生産に必要なアルミの不足で、貨幣を集めて埋め合わせしようというものです。それでも戦争は続きます。誰も、やめようとは言わず、「戦争のため」考え付くことにとにかく邁進する。そんな流れになってしまうのが戦争であることを感じ取っていただきたいと思っています。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

もともと天然資源に恵まれない日本です。国内のストックは軍需に優先して回されます。さらに労働力とたのむ若者が次々と戦場に出ていきます。中国に大量の軍隊を送り込み、その活動を維持するだけでも大変な負担です。おまけに貿易が細って経済も弱れば、なおのこと、大変なことになっていきます。そんなモノの不足を体感する品を紹介します。

繊維製品の流通を調整するため、国が昭和17年2月から実施したのが「衣料切符制度」です。一人当たりに点数が切符で割り当てられ、その範囲内の買い物しかできない仕組み。写真は、衣類や布の購入のため、衣料切符が何点必要かを示した一覧表です。ただ、お金があり、切符があったとしても、モノが確実に手に入るというわけではありません。モノが手配できれば、という代物です。

繊維製品の製造がますますひっぱくして、昭和19年には一人当たりの点数が下げられていますが、意外に、この時代の未使用の切符が入手できます。前半の時代の切符はほとんど使用済みのものしか手に入らないのと対照的で、そのあたりの事情が伝わるように展示したいと思います。

こちらは、陶器製の鏡餅です。今でこそ、量販店にプラ製の鏡餅が並ぶのは珍しくありませんが、戦前はちゃんともちでお供えしていたものです。こちらは、米の生産がひっ迫する中で作られた代用品ということになります。長野市内の陶器店から、戦後に生産された品をご寄贈いただきました。この品は戦後のものですが、戦時中にすでに陶器製の鏡餅が登場し、店先に並んでいた写真が知られています。

そして、このチラシは昭和19年ごろに県内各地に配布されたチラシです。金属の不足から、補助貨幣を回収するというものです。航空機生産に必要なアルミの不足で、貨幣を集めて埋め合わせしようというものです。それでも戦争は続きます。誰も、やめようとは言わず、「戦争のため」考え付くことにとにかく邁進する。そんな流れになってしまうのが戦争であることを感じ取っていただきたいと思っています。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

戦時下の政府は戦争遂行のため、国民を効率よく活用するシステムを急造-技能、病歴、新生児…個人情報の把握は不可欠

2015年の初めての企画展から、信州戦争資料センターは戦争を題材としつつ、あえて「戦闘」に直接関係するモノは展示していません。それは、戦争は戦場だけのものでないこと、幅広い「戦争」と庶民の関係をお示ししていきたいからです。そんな思いで開いた初回の展示会の展示品から、個人情報の国家管理が題材の品を紹介します。

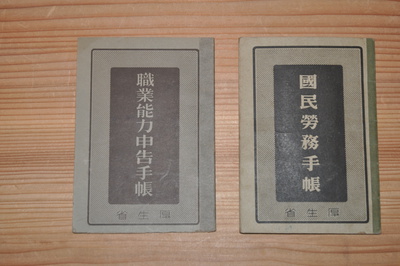

日本では、昭和12年の日中戦争開始から間もなく、「国民精神総動員」というスローガンの下、国民に戦争を協力させるための態勢づくりが急速に進みます。翌昭和13年、国が必要とするならば、人もモノもなんでも自由に使える「国家総動員法案」が成立します。そして、「人」を国が必要なところへ自由に扱うため、国による個人の管理が厳しくなります。この2冊は、いずれも労働者の管理に用いたものです。

「職業能力申告手帳」は、国家総動員法を受けて昭和14年1月に公布された国民職業能力申告令に基づいて、職業能力の登録を図るものでした。必要な技能者がどこにどれぐらいいるか把握し、必要とあれば動員できるようにする狙いがありました。昭和14年7月に制定された、国家総動員法に基づく国民徴用令で、厚生省は必要に応じて労働者を徴用する「白紙召集」を開始。おおいに役立てていくこととなります。

「職業能力申告手帳」は、国家総動員法を受けて昭和14年1月に公布された国民職業能力申告令に基づいて、職業能力の登録を図るものでした。必要な技能者がどこにどれぐらいいるか把握し、必要とあれば動員できるようにする狙いがありました。昭和14年7月に制定された、国家総動員法に基づく国民徴用令で、厚生省は必要に応じて労働者を徴用する「白紙召集」を開始。おおいに役立てていくこととなります。

中国での戦争が泥沼になり諸外国との関係も悪化する中、国民労務手帳法が昭和16年3月に公布され「国民労務手帳」が登場します。徴用に役立てるとともに、軍需工場などから勝手に転職しないよう、若い未婚女性まで含めて必要な労働者を縛る狙いがありました。両手帳のデザインが似ているのは、発行済みの職業能力申告手帳を国民労務手帳とみなすことにしたためと思われます。いずれにしても、個人の能力や職業を国が把握して必要に応じて使うという、国家による労働者管理の象徴となるものです。

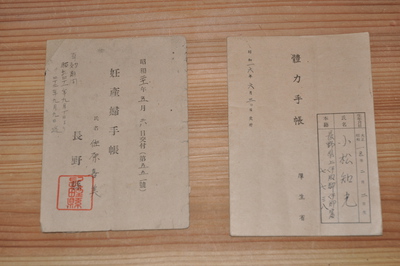

こちらは青年の健康状態を把握するため、昭和15年の国民体力法に基づき、徴兵前の青年に交付された「体力手帳」。体力測定や病気などの経歴を書き込むもので、特に当時の国民病として問題になっていた結核の予防、治療を狙っていました。太平洋戦争突入後、新生児が生まれるとすぐに手帳を交付するようになります。国民の健康を初期から管理し、兵隊や生産に役立つ人間を一人でも多く確保する狙いです。

こちらは青年の健康状態を把握するため、昭和15年の国民体力法に基づき、徴兵前の青年に交付された「体力手帳」。体力測定や病気などの経歴を書き込むもので、特に当時の国民病として問題になっていた結核の予防、治療を狙っていました。太平洋戦争突入後、新生児が生まれるとすぐに手帳を交付するようになります。国民の健康を初期から管理し、兵隊や生産に役立つ人間を一人でも多く確保する狙いです。

並べてある「妊産婦手帳」の発行日は戦後のものですが、戦前に使用していたものをそのまま使っています。この手帳は昭和17年7月の厚生省令によって発行されるようになりました。妊産婦が丈夫な子どもを産み育てられるよう、配給物資を渡したり、乳幼児の死亡を防いで「生めよ殖やせよ」の政策に寄与する狙いがありました。

妊産婦手帳は戦後、母子健康手帳となり、母子の健康管理をするうえで有効なシステムとして、海外でも役立てられるようになっています。しかし、当時の妊産婦手帳の目的は、あくまで国家のために役立つ子供を育てる狙い。手帳の最初にある「妊産婦の心得」には「立派な子を生み、お国につくしましょう」と明記してありました。体力手帳の申請書もセットになっていました。こうして、個人の生活は生まれた時から国家が把握する形が完成しました。

個人情報のすべてが戦争遂行のためとして把握、管理される方向に進む、戦時下の環境を実感できるかと思います。現代の個人情報の把握システムも、国民の国家動員には大きな力となるはずです。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

日本では、昭和12年の日中戦争開始から間もなく、「国民精神総動員」というスローガンの下、国民に戦争を協力させるための態勢づくりが急速に進みます。翌昭和13年、国が必要とするならば、人もモノもなんでも自由に使える「国家総動員法案」が成立します。そして、「人」を国が必要なところへ自由に扱うため、国による個人の管理が厳しくなります。この2冊は、いずれも労働者の管理に用いたものです。

中国での戦争が泥沼になり諸外国との関係も悪化する中、国民労務手帳法が昭和16年3月に公布され「国民労務手帳」が登場します。徴用に役立てるとともに、軍需工場などから勝手に転職しないよう、若い未婚女性まで含めて必要な労働者を縛る狙いがありました。両手帳のデザインが似ているのは、発行済みの職業能力申告手帳を国民労務手帳とみなすことにしたためと思われます。いずれにしても、個人の能力や職業を国が把握して必要に応じて使うという、国家による労働者管理の象徴となるものです。

並べてある「妊産婦手帳」の発行日は戦後のものですが、戦前に使用していたものをそのまま使っています。この手帳は昭和17年7月の厚生省令によって発行されるようになりました。妊産婦が丈夫な子どもを産み育てられるよう、配給物資を渡したり、乳幼児の死亡を防いで「生めよ殖やせよ」の政策に寄与する狙いがありました。

妊産婦手帳は戦後、母子健康手帳となり、母子の健康管理をするうえで有効なシステムとして、海外でも役立てられるようになっています。しかし、当時の妊産婦手帳の目的は、あくまで国家のために役立つ子供を育てる狙い。手帳の最初にある「妊産婦の心得」には「立派な子を生み、お国につくしましょう」と明記してありました。体力手帳の申請書もセットになっていました。こうして、個人の生活は生まれた時から国家が把握する形が完成しました。

個人情報のすべてが戦争遂行のためとして把握、管理される方向に進む、戦時下の環境を実感できるかと思います。現代の個人情報の把握システムも、国民の国家動員には大きな力となるはずです。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

戦争状態を作り出すことは独裁政府の悲願-戦時下の品が物語る戦時体制

戦争が始まると、国民の生活は戦争という国家の事業にすべて組み入れられていきます。そこには個人の自由や反抗の余地がありません。そして実際に戦争は起こっていなくても、政府は「戦争状態」を作り出すことで思いのままに人、モノを統制して扱うことができるようになるのです。そこに戦争の怖さがあります。そんな戦前の日本の戦時体制ですが、最初は団体の自主的とも見える動きから始まりました。

愛国婦人会は、将校の婦人など富裕層が中心となって軍の後援活動をしていました。写真の愛国婦人会のたすきに書かれている「中之条村」は現在の上田市に当たります。

一方、大日本国防婦人会は、満州事変後の昭和9年から、陸軍の指導で組織された一般の婦人による組織です。こちらも慰問袋作りなど、さまざまな活動に取り組みます。戦前、こうした活動に女性の社会参加の芽を見て、強力した女性活動家らもおりました。が、結局、戦争の歯車になっていくしかありませんでした。こちらのたすきの「桑原村」は、現在の千曲市になります。

のちに、これら女性団体は大日本婦人会に統合され、さらに終戦前には国民義勇隊に結集させられるのです。

こちらは、長野県連合青年団主催の護国神社へ木を奉納する運動のポスターです。松本市の護国神社は松本50連隊にも近く、軍事的な精神のよりどころとなっていました。他の資料から判明したこの記念日の日付は、昭和14年11月22日です。

長野県の青年団は、昭和初期には学習活動や政治活動、地元での奉仕活動など、活発な展開をしておりましたが、このころには戦争推進の方向にまとまっており、戦争補完団体ともいえる状況になっていたようです。

こちらに示しているのは、銃剣を付けた小銃を模した「木銃」です。上は、諏訪中学(現・諏訪青陵高校)の生徒が使ったもの。下の短い木銃は、現在木曽町となっている旧福島町の小学生が使ったものです。教育も戦争遂行の方向に整えられていき、学校現場では学業より奉仕活動や軍事教練が軸となります。当センターで所蔵している小県蚕業学校(現・上田東高校)昭和17年度生卒業アルバムの写真から、学校での防空訓練や教練なども、日常的になっていたことがわかります。

福島小学校で使った木銃は、教師が「このぐらいかな」と考えながらのこぎりで切ったのでしょうか。これが信州戦争資料センター最初の収蔵品で、二度と子供たちにこんなものを担がせる時代にしてはいけないと誓った品です。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツをまとめたポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

愛国婦人会は、将校の婦人など富裕層が中心となって軍の後援活動をしていました。写真の愛国婦人会のたすきに書かれている「中之条村」は現在の上田市に当たります。

一方、大日本国防婦人会は、満州事変後の昭和9年から、陸軍の指導で組織された一般の婦人による組織です。こちらも慰問袋作りなど、さまざまな活動に取り組みます。戦前、こうした活動に女性の社会参加の芽を見て、強力した女性活動家らもおりました。が、結局、戦争の歯車になっていくしかありませんでした。こちらのたすきの「桑原村」は、現在の千曲市になります。

のちに、これら女性団体は大日本婦人会に統合され、さらに終戦前には国民義勇隊に結集させられるのです。

こちらは、長野県連合青年団主催の護国神社へ木を奉納する運動のポスターです。松本市の護国神社は松本50連隊にも近く、軍事的な精神のよりどころとなっていました。他の資料から判明したこの記念日の日付は、昭和14年11月22日です。

長野県の青年団は、昭和初期には学習活動や政治活動、地元での奉仕活動など、活発な展開をしておりましたが、このころには戦争推進の方向にまとまっており、戦争補完団体ともいえる状況になっていたようです。

こちらに示しているのは、銃剣を付けた小銃を模した「木銃」です。上は、諏訪中学(現・諏訪青陵高校)の生徒が使ったもの。下の短い木銃は、現在木曽町となっている旧福島町の小学生が使ったものです。教育も戦争遂行の方向に整えられていき、学校現場では学業より奉仕活動や軍事教練が軸となります。当センターで所蔵している小県蚕業学校(現・上田東高校)昭和17年度生卒業アルバムの写真から、学校での防空訓練や教練なども、日常的になっていたことがわかります。

福島小学校で使った木銃は、教師が「このぐらいかな」と考えながらのこぎりで切ったのでしょうか。これが信州戦争資料センター最初の収蔵品で、二度と子供たちにこんなものを担がせる時代にしてはいけないと誓った品です。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツをまとめたポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

「人が語る、モノが語るー戦争の時代」展示予定品①

企画展「人が語る、モノが語るー戦争の時代」では、信州戦争資料センターが「モノ」を担当します。「人」については、戦場体験放映保存の会が聞き取られた県内の戦争体験者の証言パネルを展示する計画です。

まずは、なぜ7月なのか。これは戦争の時代の区切りを昭和12年7月7日の盧溝橋事件からとしたためです。最初に紹介させていただく展示予定品は、盧溝橋事件を伝える新聞号外です。

戦争の流れをつかみ、政府の戦時統制の動きを伝える狙いで、当時の新聞はほかにも何点か展示する予定です。

新聞と並び、戦争の全体像や当時の世界観を理解する助けとして、各種の地図も用意させていただきます。こちらは、昭和18年に民間会社が発行した世界地図です。

日本の最大勢力範囲を示した大判の地図で、ヨーロッパ戦線よりはるかに広大な地域で日本が戦争をしていたことがわかります。この地図はかなり傷んでいたため、裏打ちをしてしわものばし、幅115センチ、縦90センチの特注の額に入れて保管しました。モノの収集とともに、特に貴重な品については、こうして手を入れて後世に伝える考えです。ぜひ、会場で見ていただきたい品の一つです。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

まずは、なぜ7月なのか。これは戦争の時代の区切りを昭和12年7月7日の盧溝橋事件からとしたためです。最初に紹介させていただく展示予定品は、盧溝橋事件を伝える新聞号外です。

戦争の流れをつかみ、政府の戦時統制の動きを伝える狙いで、当時の新聞はほかにも何点か展示する予定です。

新聞と並び、戦争の全体像や当時の世界観を理解する助けとして、各種の地図も用意させていただきます。こちらは、昭和18年に民間会社が発行した世界地図です。

日本の最大勢力範囲を示した大判の地図で、ヨーロッパ戦線よりはるかに広大な地域で日本が戦争をしていたことがわかります。この地図はかなり傷んでいたため、裏打ちをしてしわものばし、幅115センチ、縦90センチの特注の額に入れて保管しました。モノの収集とともに、特に貴重な品については、こうして手を入れて後世に伝える考えです。ぜひ、会場で見ていただきたい品の一つです。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

7月に企画展「人が語る、モノが語るー戦争の時代」開きます

今年は戦後70年。戦争終結からこれまでの日本や世界の歩みを振り返り、今後の道のりを考える節目の年とさわがれています。しかし、戦後を語る前に、その原点にあった「戦争」の時代を伝えたい。そんな思いから、信州戦争資料センターは戦場体験放映保存の会と共同して、今年、長野市で企画展「人が語る、モノが語るー戦争の時代」(仮)を開くこととしました。

戦争の時代は庶民が「戦争のため」との理由でさまざまな束縛を受けました。そして、国内外で命や財産を失った方も大勢いました。戦後は戦時中の国債乱発による激しいインフレからの出発でした。そんな体験を経た方たちが基礎となり、築いたのがこの70年です。

戦争と庶民のかかわり、戦争の時代のにおいを、当時の現物資料と体験で、わずかでも感じ取っていただきたい。戦後70年の原点に触れ、先人が何を思い、何を託して歩んできたか。そして自分たちが今後どのような選択をしていくか、考える糧にしていただければ幸いです。

今回の展示は、昭和12年から昭和20年までを区切りとします。昭和12年7月に盧溝橋で日中両軍が衝突したのをきっかけに中国と「事変」と名付けた全面戦争が始まり、昭和16年12月には米国などとの太平洋戦争も勃発。昭和20年8月の終戦まで、戦争状態が8年間も切れ目なく続いた、象徴的な「戦争の時代」だからです。

ひとたび戦争の歯車が回ってしまえば、庶民は、社会はどうなるか。展示物と証言パネルで、微力ながらお伝えしたいと思います。展示をきっかけに、後世を正しく歩むための、戦争の時代を伝えるネットワークが広がることを期待しています。

会期は7月の週末を予定しております。詳細が決定しましたら、ブログ上でお伝えしていきたいと思います。まずは事前企画として、展示予定の品々をブログ上で順次紹介させていただきます。関心を寄せていただければありがたいです。

ご意見等ございましたら、メールでお願いいたします。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

戦争の時代は庶民が「戦争のため」との理由でさまざまな束縛を受けました。そして、国内外で命や財産を失った方も大勢いました。戦後は戦時中の国債乱発による激しいインフレからの出発でした。そんな体験を経た方たちが基礎となり、築いたのがこの70年です。

戦争と庶民のかかわり、戦争の時代のにおいを、当時の現物資料と体験で、わずかでも感じ取っていただきたい。戦後70年の原点に触れ、先人が何を思い、何を託して歩んできたか。そして自分たちが今後どのような選択をしていくか、考える糧にしていただければ幸いです。

今回の展示は、昭和12年から昭和20年までを区切りとします。昭和12年7月に盧溝橋で日中両軍が衝突したのをきっかけに中国と「事変」と名付けた全面戦争が始まり、昭和16年12月には米国などとの太平洋戦争も勃発。昭和20年8月の終戦まで、戦争状態が8年間も切れ目なく続いた、象徴的な「戦争の時代」だからです。

ひとたび戦争の歯車が回ってしまえば、庶民は、社会はどうなるか。展示物と証言パネルで、微力ながらお伝えしたいと思います。展示をきっかけに、後世を正しく歩むための、戦争の時代を伝えるネットワークが広がることを期待しています。

会期は7月の週末を予定しております。詳細が決定しましたら、ブログ上でお伝えしていきたいと思います。まずは事前企画として、展示予定の品々をブログ上で順次紹介させていただきます。関心を寄せていただければありがたいです。

ご意見等ございましたら、メールでお願いいたします。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。