「人が語る、モノが語るー戦争の時代」展示予定品④

日中戦争が進むにつれ、物不足が深刻になります。

もともと天然資源に恵まれない日本です。国内のストックは軍需に優先して回されます。さらに労働力とたのむ若者が次々と戦場に出ていきます。中国に大量の軍隊を送り込み、その活動を維持するだけでも大変な負担です。おまけに貿易が細って経済も弱れば、なおのこと、大変なことになっていきます。そんなモノの不足を体感する品を紹介します。

繊維製品の流通を調整するため、国が昭和17年2月から実施したのが「衣料切符制度」です。一人当たりに点数が切符で割り当てられ、その範囲内の買い物しかできない仕組み。写真は、衣類や布の購入のため、衣料切符が何点必要かを示した一覧表です。ただ、お金があり、切符があったとしても、モノが確実に手に入るというわけではありません。モノが手配できれば、という代物です。

繊維製品の製造がますますひっぱくして、昭和19年には一人当たりの点数が下げられていますが、意外に、この時代の未使用の切符が入手できます。前半の時代の切符はほとんど使用済みのものしか手に入らないのと対照的で、そのあたりの事情が伝わるように展示したいと思います。

こちらは、陶器製の鏡餅です。今でこそ、量販店にプラ製の鏡餅が並ぶのは珍しくありませんが、戦前はちゃんともちでお供えしていたものです。こちらは、米の生産がひっ迫する中で作られた代用品ということになります。長野市内の陶器店から、戦後に生産された品をご寄贈いただきました。この品は戦後のものですが、戦時中にすでに陶器製の鏡餅が登場し、店先に並んでいた写真が知られています。

そして、このチラシは昭和19年ごろに県内各地に配布されたチラシです。金属の不足から、補助貨幣を回収するというものです。航空機生産に必要なアルミの不足で、貨幣を集めて埋め合わせしようというものです。それでも戦争は続きます。誰も、やめようとは言わず、「戦争のため」考え付くことにとにかく邁進する。そんな流れになってしまうのが戦争であることを感じ取っていただきたいと思っています。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

もともと天然資源に恵まれない日本です。国内のストックは軍需に優先して回されます。さらに労働力とたのむ若者が次々と戦場に出ていきます。中国に大量の軍隊を送り込み、その活動を維持するだけでも大変な負担です。おまけに貿易が細って経済も弱れば、なおのこと、大変なことになっていきます。そんなモノの不足を体感する品を紹介します。

繊維製品の流通を調整するため、国が昭和17年2月から実施したのが「衣料切符制度」です。一人当たりに点数が切符で割り当てられ、その範囲内の買い物しかできない仕組み。写真は、衣類や布の購入のため、衣料切符が何点必要かを示した一覧表です。ただ、お金があり、切符があったとしても、モノが確実に手に入るというわけではありません。モノが手配できれば、という代物です。

繊維製品の製造がますますひっぱくして、昭和19年には一人当たりの点数が下げられていますが、意外に、この時代の未使用の切符が入手できます。前半の時代の切符はほとんど使用済みのものしか手に入らないのと対照的で、そのあたりの事情が伝わるように展示したいと思います。

こちらは、陶器製の鏡餅です。今でこそ、量販店にプラ製の鏡餅が並ぶのは珍しくありませんが、戦前はちゃんともちでお供えしていたものです。こちらは、米の生産がひっ迫する中で作られた代用品ということになります。長野市内の陶器店から、戦後に生産された品をご寄贈いただきました。この品は戦後のものですが、戦時中にすでに陶器製の鏡餅が登場し、店先に並んでいた写真が知られています。

そして、このチラシは昭和19年ごろに県内各地に配布されたチラシです。金属の不足から、補助貨幣を回収するというものです。航空機生産に必要なアルミの不足で、貨幣を集めて埋め合わせしようというものです。それでも戦争は続きます。誰も、やめようとは言わず、「戦争のため」考え付くことにとにかく邁進する。そんな流れになってしまうのが戦争であることを感じ取っていただきたいと思っています。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

戦時下の政府は戦争遂行のため、国民を効率よく活用するシステムを急造-技能、病歴、新生児…個人情報の把握は不可欠

2015年の初めての企画展から、信州戦争資料センターは戦争を題材としつつ、あえて「戦闘」に直接関係するモノは展示していません。それは、戦争は戦場だけのものでないこと、幅広い「戦争」と庶民の関係をお示ししていきたいからです。そんな思いで開いた初回の展示会の展示品から、個人情報の国家管理が題材の品を紹介します。

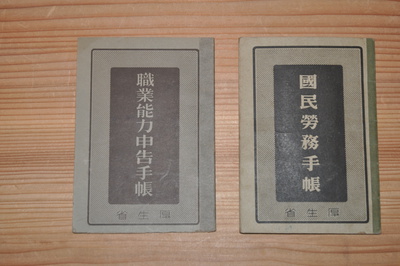

日本では、昭和12年の日中戦争開始から間もなく、「国民精神総動員」というスローガンの下、国民に戦争を協力させるための態勢づくりが急速に進みます。翌昭和13年、国が必要とするならば、人もモノもなんでも自由に使える「国家総動員法案」が成立します。そして、「人」を国が必要なところへ自由に扱うため、国による個人の管理が厳しくなります。この2冊は、いずれも労働者の管理に用いたものです。

「職業能力申告手帳」は、国家総動員法を受けて昭和14年1月に公布された国民職業能力申告令に基づいて、職業能力の登録を図るものでした。必要な技能者がどこにどれぐらいいるか把握し、必要とあれば動員できるようにする狙いがありました。昭和14年7月に制定された、国家総動員法に基づく国民徴用令で、厚生省は必要に応じて労働者を徴用する「白紙召集」を開始。おおいに役立てていくこととなります。

「職業能力申告手帳」は、国家総動員法を受けて昭和14年1月に公布された国民職業能力申告令に基づいて、職業能力の登録を図るものでした。必要な技能者がどこにどれぐらいいるか把握し、必要とあれば動員できるようにする狙いがありました。昭和14年7月に制定された、国家総動員法に基づく国民徴用令で、厚生省は必要に応じて労働者を徴用する「白紙召集」を開始。おおいに役立てていくこととなります。

中国での戦争が泥沼になり諸外国との関係も悪化する中、国民労務手帳法が昭和16年3月に公布され「国民労務手帳」が登場します。徴用に役立てるとともに、軍需工場などから勝手に転職しないよう、若い未婚女性まで含めて必要な労働者を縛る狙いがありました。両手帳のデザインが似ているのは、発行済みの職業能力申告手帳を国民労務手帳とみなすことにしたためと思われます。いずれにしても、個人の能力や職業を国が把握して必要に応じて使うという、国家による労働者管理の象徴となるものです。

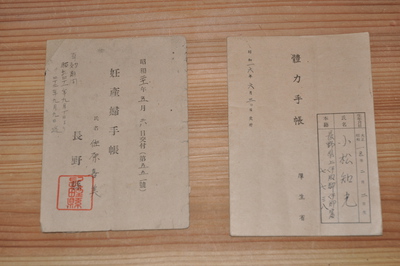

こちらは青年の健康状態を把握するため、昭和15年の国民体力法に基づき、徴兵前の青年に交付された「体力手帳」。体力測定や病気などの経歴を書き込むもので、特に当時の国民病として問題になっていた結核の予防、治療を狙っていました。太平洋戦争突入後、新生児が生まれるとすぐに手帳を交付するようになります。国民の健康を初期から管理し、兵隊や生産に役立つ人間を一人でも多く確保する狙いです。

こちらは青年の健康状態を把握するため、昭和15年の国民体力法に基づき、徴兵前の青年に交付された「体力手帳」。体力測定や病気などの経歴を書き込むもので、特に当時の国民病として問題になっていた結核の予防、治療を狙っていました。太平洋戦争突入後、新生児が生まれるとすぐに手帳を交付するようになります。国民の健康を初期から管理し、兵隊や生産に役立つ人間を一人でも多く確保する狙いです。

並べてある「妊産婦手帳」の発行日は戦後のものですが、戦前に使用していたものをそのまま使っています。この手帳は昭和17年7月の厚生省令によって発行されるようになりました。妊産婦が丈夫な子どもを産み育てられるよう、配給物資を渡したり、乳幼児の死亡を防いで「生めよ殖やせよ」の政策に寄与する狙いがありました。

妊産婦手帳は戦後、母子健康手帳となり、母子の健康管理をするうえで有効なシステムとして、海外でも役立てられるようになっています。しかし、当時の妊産婦手帳の目的は、あくまで国家のために役立つ子供を育てる狙い。手帳の最初にある「妊産婦の心得」には「立派な子を生み、お国につくしましょう」と明記してありました。体力手帳の申請書もセットになっていました。こうして、個人の生活は生まれた時から国家が把握する形が完成しました。

個人情報のすべてが戦争遂行のためとして把握、管理される方向に進む、戦時下の環境を実感できるかと思います。現代の個人情報の把握システムも、国民の国家動員には大きな力となるはずです。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。

日本では、昭和12年の日中戦争開始から間もなく、「国民精神総動員」というスローガンの下、国民に戦争を協力させるための態勢づくりが急速に進みます。翌昭和13年、国が必要とするならば、人もモノもなんでも自由に使える「国家総動員法案」が成立します。そして、「人」を国が必要なところへ自由に扱うため、国による個人の管理が厳しくなります。この2冊は、いずれも労働者の管理に用いたものです。

中国での戦争が泥沼になり諸外国との関係も悪化する中、国民労務手帳法が昭和16年3月に公布され「国民労務手帳」が登場します。徴用に役立てるとともに、軍需工場などから勝手に転職しないよう、若い未婚女性まで含めて必要な労働者を縛る狙いがありました。両手帳のデザインが似ているのは、発行済みの職業能力申告手帳を国民労務手帳とみなすことにしたためと思われます。いずれにしても、個人の能力や職業を国が把握して必要に応じて使うという、国家による労働者管理の象徴となるものです。

並べてある「妊産婦手帳」の発行日は戦後のものですが、戦前に使用していたものをそのまま使っています。この手帳は昭和17年7月の厚生省令によって発行されるようになりました。妊産婦が丈夫な子どもを産み育てられるよう、配給物資を渡したり、乳幼児の死亡を防いで「生めよ殖やせよ」の政策に寄与する狙いがありました。

妊産婦手帳は戦後、母子健康手帳となり、母子の健康管理をするうえで有効なシステムとして、海外でも役立てられるようになっています。しかし、当時の妊産婦手帳の目的は、あくまで国家のために役立つ子供を育てる狙い。手帳の最初にある「妊産婦の心得」には「立派な子を生み、お国につくしましょう」と明記してありました。体力手帳の申請書もセットになっていました。こうして、個人の生活は生まれた時から国家が把握する形が完成しました。

個人情報のすべてが戦争遂行のためとして把握、管理される方向に進む、戦時下の環境を実感できるかと思います。現代の個人情報の把握システムも、国民の国家動員には大きな力となるはずです。

※こちらのブログから訪問された方は、コンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもお訪ねください。