信州戦争資料センター第5回展示会「戦争ト玩具展」出展物紹(下)

2019年の信州戦争資料センター第5回展示会「戦争ト玩具展」出展物紹介の続きです。出展物紹介(上)、出展物紹介(中)からご覧ください。

〇太平洋戦争当時とみられる玩具

日中戦争当時の玩具に比べ、材質は木製や土製、紙製、セルロイドといった代用品に。色彩も乏しく。防空や慰問、さらには米英撃滅のスローガンと、戦争に直接つながる品が目立ちます。

・木製の戦車―砲塔部分に弾の薄い円盤を入れて、はじき飛ばせます。星のシールは後世の物か。昭和13(1938)年8月14日に内地向け金属玩具製造禁止令が出た後の品か。・セルロイド製の軍艦―内地向け金属玩具製造禁止令以後、セルロイド玩具が流行。木綿のぼろ布を使い資源節約も。昭和18(1943)年ごろには姿を消したと。・焼き物のベーゴマ―内地向け金属玩具製造禁止令が出て、金属の塊であるベーゴマは作れなくなったのでしょう。ぶつけあって大丈夫?

・防空装備の女性の土人形―岡山県からのもの。防空バケツに防空ずきん、もんぺ姿の女性。飾っておくものか。これでどんな遊びをしたのか。

・水絵アソビ―太平洋戦争当時の玩具。水を塗るだけで色が浮かび上がるアイデア商品。昔話の絵もありますが、「米英撃滅」などのスローガンも入っています。

〇紙芝居「オモチャの出征」

人々を戦争に協力させるため、政府や団体の宣伝道具として、紙芝居が日中戦争中の昭和14(1939)年ごろから使われています。内容を正しく伝えるため、絵もせりふも印刷して作った国策紙芝居で、大人向けも子ども向けもありました。「オモチャの出征」は昭和17(1942)年3月5日、日本教育紙芝居協会が発行しました。当時のおもちゃの雰囲気が伝わります。日中戦争中、武器を作る資源確保のため、政府は国家総動員法に基づく金属類回収令を公布。昭和16(1941)年秋から、各家庭の金属製品が半ば強制的に買い上げられるように。オモチャの出征では金属類回収令に基づく金属供出と、戦費の国債を買う貯蓄を取り上げています。発行は太平洋戦争開戦後、間もなく。子ども向けの紙芝居ではあっても、国策への協力意識を親子ともども浸透させる狙いがあったとみられます。

・金属供出で「出征」する玩具を残った玩具が盛大に送り出します。来場者からは「闇のトイストーリー」といった感想が寄せられました。

・見向きもされていなかった貯金箱は、子どもの貯蓄で大喜び。

<「こうあるべし」を伝えた玩具>

・婦人生いたち双六―大正7(1918)年1月1日、実業之日本社発行月刊誌「婦人世界」付録。女性が生まれてから結婚までをたどる。女性の道徳規範を教えています。

・子だから双六―大正8(1919)年1月1日、実業之日本社発行月刊誌「婦人世界」付録。結婚から出産まで。女中などを使う上流家庭婦人の姿を描く。胎教と言いつつ、女性の精神修養を強調します。感情表現もご法度と。上がりも、中央に座すのは夫。

・翼賛双六―昭和15(1940)年12月28日、漫画社発行。同年10月12日発足の大政翼賛会が指導、新日本漫画家協会の企画、製作。大政翼賛会宣伝用フリー素材「大和一家」を使っています。長谷川町子も協会の一員だった。菓子店員のそっけない表情は不自然で、指導を受け修正されたか。発足したばかりの大政翼賛会宣伝を狙っているが組織の性格もまとまっていないせいか、上がりの表現も意味不明。ゲーム製も疑問符がつく長時間かかる内容です。

・愛国イロハカルタ―昭和17(1942)年末、戦意高揚を狙い小倉百人一首に代わる「愛国百人一首」を内閣情報局や大政翼賛会、文学報国会が中心となって作成します。引き続き、子ども向けに同様の効果を狙う「愛国いろはかるた」が企画されました。内閣情報局認定で日本少国民文化協会の制定、日本玩具統制協会が発行しています。正月に間に合わず、昭和19(1944)年2月10日に発売。絵柄と漢字かなづかいの違いで、国民学校高学年向きと低学年向きの2種類。それぞれ普通のかるたと、大きな1枚の紙に印刷した札を自分で切り取るものがありました。展示品は、紙を切って作ったかるたです。句は共通で、昭和18(1943)年3-5月に公募、26万句が寄せられ、半数は子どもの作品でした。しかし、公募から選ばれたのは13句だけで、そのうち一つは陸軍報道部長の作品。子ども向けスローガンといった内容になっています。

〇体験コーナー

・メンソレータム販促玩具の軍帽(複製)―展示してある実物のカラーコピーを画用紙で裏打ちしました。ご自由にかぶって写真撮影などお楽しみいただきました。・平和日の丸プロペラ―回し(戦時下の実物)―昭和15(1940)年ごろから作られたとみられる玩具。片手で本体を持ち、反対の手で爆弾をイメージした丸棒を持ちます。丸棒を本体に直行させて当て、でこぼこを前後にこすると、振動が伝わってプロペラが回転します。正面から見ると、回転するプロペラが日の丸に見えます。棒を持つ手の指で本体をはさむようにしてこすると、安定して回るようです。代表が会場にいるときは、直接指導させていただきました。机上にある、当時の説明文コピーもごらんください。「大和心の血の一脈を通わす」などの説明文を読むと、勇ましい言葉で戦時下の風潮に乗り、売りこむ様子が伝わってきます。

2020年も開催予定です。多くの方のお越しをお待ちしております。出張展示のご相談も承ります。ご連絡ください。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

〇太平洋戦争当時とみられる玩具

日中戦争当時の玩具に比べ、材質は木製や土製、紙製、セルロイドといった代用品に。色彩も乏しく。防空や慰問、さらには米英撃滅のスローガンと、戦争に直接つながる品が目立ちます。

・木製の戦車―砲塔部分に弾の薄い円盤を入れて、はじき飛ばせます。星のシールは後世の物か。昭和13(1938)年8月14日に内地向け金属玩具製造禁止令が出た後の品か。・セルロイド製の軍艦―内地向け金属玩具製造禁止令以後、セルロイド玩具が流行。木綿のぼろ布を使い資源節約も。昭和18(1943)年ごろには姿を消したと。・焼き物のベーゴマ―内地向け金属玩具製造禁止令が出て、金属の塊であるベーゴマは作れなくなったのでしょう。ぶつけあって大丈夫?

・防空装備の女性の土人形―岡山県からのもの。防空バケツに防空ずきん、もんぺ姿の女性。飾っておくものか。これでどんな遊びをしたのか。

・水絵アソビ―太平洋戦争当時の玩具。水を塗るだけで色が浮かび上がるアイデア商品。昔話の絵もありますが、「米英撃滅」などのスローガンも入っています。

〇紙芝居「オモチャの出征」

人々を戦争に協力させるため、政府や団体の宣伝道具として、紙芝居が日中戦争中の昭和14(1939)年ごろから使われています。内容を正しく伝えるため、絵もせりふも印刷して作った国策紙芝居で、大人向けも子ども向けもありました。「オモチャの出征」は昭和17(1942)年3月5日、日本教育紙芝居協会が発行しました。当時のおもちゃの雰囲気が伝わります。日中戦争中、武器を作る資源確保のため、政府は国家総動員法に基づく金属類回収令を公布。昭和16(1941)年秋から、各家庭の金属製品が半ば強制的に買い上げられるように。オモチャの出征では金属類回収令に基づく金属供出と、戦費の国債を買う貯蓄を取り上げています。発行は太平洋戦争開戦後、間もなく。子ども向けの紙芝居ではあっても、国策への協力意識を親子ともども浸透させる狙いがあったとみられます。

・金属供出で「出征」する玩具を残った玩具が盛大に送り出します。来場者からは「闇のトイストーリー」といった感想が寄せられました。

・見向きもされていなかった貯金箱は、子どもの貯蓄で大喜び。

<「こうあるべし」を伝えた玩具>

・婦人生いたち双六―大正7(1918)年1月1日、実業之日本社発行月刊誌「婦人世界」付録。女性が生まれてから結婚までをたどる。女性の道徳規範を教えています。

・子だから双六―大正8(1919)年1月1日、実業之日本社発行月刊誌「婦人世界」付録。結婚から出産まで。女中などを使う上流家庭婦人の姿を描く。胎教と言いつつ、女性の精神修養を強調します。感情表現もご法度と。上がりも、中央に座すのは夫。

・翼賛双六―昭和15(1940)年12月28日、漫画社発行。同年10月12日発足の大政翼賛会が指導、新日本漫画家協会の企画、製作。大政翼賛会宣伝用フリー素材「大和一家」を使っています。長谷川町子も協会の一員だった。菓子店員のそっけない表情は不自然で、指導を受け修正されたか。発足したばかりの大政翼賛会宣伝を狙っているが組織の性格もまとまっていないせいか、上がりの表現も意味不明。ゲーム製も疑問符がつく長時間かかる内容です。

・愛国イロハカルタ―昭和17(1942)年末、戦意高揚を狙い小倉百人一首に代わる「愛国百人一首」を内閣情報局や大政翼賛会、文学報国会が中心となって作成します。引き続き、子ども向けに同様の効果を狙う「愛国いろはかるた」が企画されました。内閣情報局認定で日本少国民文化協会の制定、日本玩具統制協会が発行しています。正月に間に合わず、昭和19(1944)年2月10日に発売。絵柄と漢字かなづかいの違いで、国民学校高学年向きと低学年向きの2種類。それぞれ普通のかるたと、大きな1枚の紙に印刷した札を自分で切り取るものがありました。展示品は、紙を切って作ったかるたです。句は共通で、昭和18(1943)年3-5月に公募、26万句が寄せられ、半数は子どもの作品でした。しかし、公募から選ばれたのは13句だけで、そのうち一つは陸軍報道部長の作品。子ども向けスローガンといった内容になっています。

〇体験コーナー

・メンソレータム販促玩具の軍帽(複製)―展示してある実物のカラーコピーを画用紙で裏打ちしました。ご自由にかぶって写真撮影などお楽しみいただきました。・平和日の丸プロペラ―回し(戦時下の実物)―昭和15(1940)年ごろから作られたとみられる玩具。片手で本体を持ち、反対の手で爆弾をイメージした丸棒を持ちます。丸棒を本体に直行させて当て、でこぼこを前後にこすると、振動が伝わってプロペラが回転します。正面から見ると、回転するプロペラが日の丸に見えます。棒を持つ手の指で本体をはさむようにしてこすると、安定して回るようです。代表が会場にいるときは、直接指導させていただきました。机上にある、当時の説明文コピーもごらんください。「大和心の血の一脈を通わす」などの説明文を読むと、勇ましい言葉で戦時下の風潮に乗り、売りこむ様子が伝わってきます。

2020年も開催予定です。多くの方のお越しをお待ちしております。出張展示のご相談も承ります。ご連絡ください。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

信州戦争資料センター第5回展示会「戦争ト玩具展」出展物紹介(中)

2019年の信州戦争資料センター第5回展示会「戦争ト玩具展」出展物紹介の続きです。出展物紹介(上)からご覧ください。

〇おもちゃ屋・風俗画報88号

明治28(1895)年3月25日、東陽堂発行。日清戦争に合わせ、銃やサーベルなどの軍事関連おもちゃを並べた商店。装備を整え、上機嫌の子どもの姿も。

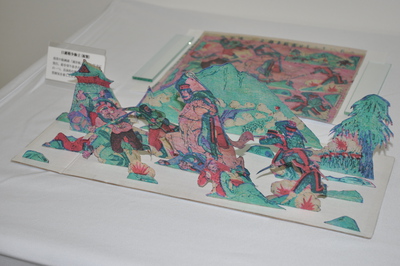

〇日露戦争飾立(複製)

浅草の版画商「滝谷板」が明治37年に発行。絵を切り抜き台紙に張る立版古の一つ。具体的な戦闘場面ではなく、雰囲気を楽しんだようです。

〇玩具やゲーム、スポーツ用品などのカタログ類。

・スポーツ用品カタログ―昭和2年3月発行。青年学校などに向けて、軍事教練で使う品を中心に紹介。・東京通信第610号―大日本雄弁会講談社の通販カタログ。日中戦争中の昭和12(1937)年12月27日発行。中ページの幻灯機では、支那事変フィルムも扱っています。・松屋グラフの羽子板広告―昭和13(1938)年12月5日に発行した通販カタログ。正月用の羽子板に、軍人や飛行機が登場しています。・阪急の特選玩具広告―昭和15(1940)年5月発行の阪急の通販カタログ。慰問品と並んで兵隊人形や軍装品セット、木製装甲車などを売りこんでいます。・三越の慰問用ゲーム広告―昭和16(1941)年1月20日に発行した三越の通販カタログ。ゲームを慰問用として紹介しつつ「御家庭内においても楽しくお遊びになれます」・浪花屋月報―玩具問屋から商店への取引案内。太平洋戦争中の昭和17(1942)年5月25日発行。紙製玩具がほとんど。わずかにセルロイド製があり、木製も3種だけ。

戦時下の玩具は日中戦争初期だと、アンチモニーなど金属を使った商品がまだ残っています。が、やがて金属使用が禁止となって、セルロイドなどの代用品や、木製、紙製といった品ばかりに。戦争の激化に伴って物資が不足、節約を唱えられるようになってくると、玩具を売りこむのがはばかられたのか、表向きには戦地への慰問用としつつ、家庭でも楽しめる―との表記も登場します。太平洋戦争末期になると子どもたちも勤労奉仕などで忙しくなります。物資面では、紙類でさえ統制が厳しくなっています。雑誌の付録も既になくなっており、既製品の玩具は、わずかしか手に入らなかったでしょう。

〇日中戦争当時とみられる玩具

・日本軍の活躍を祝う羽子板―昭和13(1938)年の正月用か。日中戦争で南京陥落を祝った雰囲気を「皇軍万歳」の提灯が伝えます。たすきは「銃後護持」でしょうか。・乃木将軍の土人形―日露戦争の旅順要塞攻撃などで知られる陸軍の指揮官。東郷平八郎と並び、戦後はもてはやされます。松本市内からの出物。

・鉄かぶととサーベル―アルミ製とみられる戦争ごっこ用の道具。当時、紙製の鉄かぶともありました。サーベルは細部も丁寧に再現。

・軍人合わせ、軍人図柄メンコ―いずれも昭和初期か。点数や兵器の名前などが入っているので、いろんな遊び方ができたでしょう。

・木製の装甲車―昭和10(1935)年ころのものか。満州事変当時に活躍したいくつかの装甲車の特徴をまとめた架空の兵器。元々は丁寧な仕上げの高級品。動かすと発砲音がします。・ブリキ製の戦車―昭和初期のものか。第一次世界大戦当時に出現した初期の戦車の特徴をまとめたようなデザイン。ゼンマイで蛇行しながら走ったようです。

・軍事図柄の食器―歩兵や連隊旗などをあしらっています。ただの車の絵柄で、旭日旗と日章旗を入れているものも。

・海戦ゲーム―説明文に「非常時」との表現があり、昭和8(1933)年前後のおもちゃか。日米海軍が向かい合って戦う内容。教育ゲーム社。

〇販売促進用の玩具

商品の販売促進用として、商品名や会社名を入れた広告代わりの玩具が、戦前も多数存在しました。その中の、軍事関連の販促用玩具を集めました。兵隊や水兵の帽子、肩章、ガスマスクのお面、戦車の塗り絵といった玩具のほか、勤倹貯蓄を呼びかける貯金箱といった実用的な品も。薬の販促用小型紙芝居「ドウブツトナリグミ」は、隣組が力を合わせて防空や兵士の慰問に活躍する内容。昭和16(1941)年ごろのものと推定され、戦時下の銃後教育に役立てる狙いもあったとみられます。薬のおまけの紙風船も、戦時下の標語だらけです。「チョキンアソビ」は郵便局を描いてあることから、郵便貯金を促す玩具とみられます。お札の一枚一枚に戦費への協力となる貯蓄を訴える標語が入っており、大人にも意識させたかったのでしょうか。買い物遊びではないところに、戦時下の切なさを感じます。

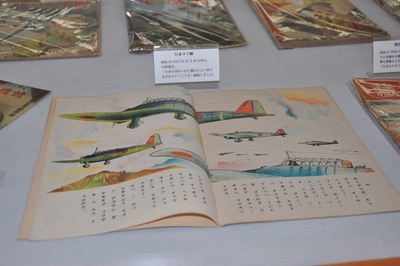

〇戦時下の絵本

現在の長野県白馬村に住んでいた方からの寄贈品を中心に、日中戦争から太平洋戦争までの戦争関連絵本を展示しました。西郷隆盛の絵本は政府に歯向かった西南戦争のエピソードを無視するなど、このころの戦時関連絵本は天皇への忠義や愛国、日本をたたえるといった内容で固まっています。

・日本ヨイ國―昭和16(1941)年12月20日発行。川津書店。「日本の国がいかに優れたよい国であるかということを…編集しました」。

・主婦之友愛国絵本―昭和14(1939)年1月~5月発行。月刊誌「主婦之友」付録。主婦之友社。忠義、滅私奉公などを繰り返します。豊臣秀吉の天皇への忠義話は悶絶。

出展物紹介(下)へ続きます。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

〇おもちゃ屋・風俗画報88号

明治28(1895)年3月25日、東陽堂発行。日清戦争に合わせ、銃やサーベルなどの軍事関連おもちゃを並べた商店。装備を整え、上機嫌の子どもの姿も。

〇日露戦争飾立(複製)

浅草の版画商「滝谷板」が明治37年に発行。絵を切り抜き台紙に張る立版古の一つ。具体的な戦闘場面ではなく、雰囲気を楽しんだようです。

〇玩具やゲーム、スポーツ用品などのカタログ類。

・スポーツ用品カタログ―昭和2年3月発行。青年学校などに向けて、軍事教練で使う品を中心に紹介。・東京通信第610号―大日本雄弁会講談社の通販カタログ。日中戦争中の昭和12(1937)年12月27日発行。中ページの幻灯機では、支那事変フィルムも扱っています。・松屋グラフの羽子板広告―昭和13(1938)年12月5日に発行した通販カタログ。正月用の羽子板に、軍人や飛行機が登場しています。・阪急の特選玩具広告―昭和15(1940)年5月発行の阪急の通販カタログ。慰問品と並んで兵隊人形や軍装品セット、木製装甲車などを売りこんでいます。・三越の慰問用ゲーム広告―昭和16(1941)年1月20日に発行した三越の通販カタログ。ゲームを慰問用として紹介しつつ「御家庭内においても楽しくお遊びになれます」・浪花屋月報―玩具問屋から商店への取引案内。太平洋戦争中の昭和17(1942)年5月25日発行。紙製玩具がほとんど。わずかにセルロイド製があり、木製も3種だけ。

戦時下の玩具は日中戦争初期だと、アンチモニーなど金属を使った商品がまだ残っています。が、やがて金属使用が禁止となって、セルロイドなどの代用品や、木製、紙製といった品ばかりに。戦争の激化に伴って物資が不足、節約を唱えられるようになってくると、玩具を売りこむのがはばかられたのか、表向きには戦地への慰問用としつつ、家庭でも楽しめる―との表記も登場します。太平洋戦争末期になると子どもたちも勤労奉仕などで忙しくなります。物資面では、紙類でさえ統制が厳しくなっています。雑誌の付録も既になくなっており、既製品の玩具は、わずかしか手に入らなかったでしょう。

〇日中戦争当時とみられる玩具

・日本軍の活躍を祝う羽子板―昭和13(1938)年の正月用か。日中戦争で南京陥落を祝った雰囲気を「皇軍万歳」の提灯が伝えます。たすきは「銃後護持」でしょうか。・乃木将軍の土人形―日露戦争の旅順要塞攻撃などで知られる陸軍の指揮官。東郷平八郎と並び、戦後はもてはやされます。松本市内からの出物。

・鉄かぶととサーベル―アルミ製とみられる戦争ごっこ用の道具。当時、紙製の鉄かぶともありました。サーベルは細部も丁寧に再現。

・軍人合わせ、軍人図柄メンコ―いずれも昭和初期か。点数や兵器の名前などが入っているので、いろんな遊び方ができたでしょう。

・木製の装甲車―昭和10(1935)年ころのものか。満州事変当時に活躍したいくつかの装甲車の特徴をまとめた架空の兵器。元々は丁寧な仕上げの高級品。動かすと発砲音がします。・ブリキ製の戦車―昭和初期のものか。第一次世界大戦当時に出現した初期の戦車の特徴をまとめたようなデザイン。ゼンマイで蛇行しながら走ったようです。

・軍事図柄の食器―歩兵や連隊旗などをあしらっています。ただの車の絵柄で、旭日旗と日章旗を入れているものも。

・海戦ゲーム―説明文に「非常時」との表現があり、昭和8(1933)年前後のおもちゃか。日米海軍が向かい合って戦う内容。教育ゲーム社。

〇販売促進用の玩具

商品の販売促進用として、商品名や会社名を入れた広告代わりの玩具が、戦前も多数存在しました。その中の、軍事関連の販促用玩具を集めました。兵隊や水兵の帽子、肩章、ガスマスクのお面、戦車の塗り絵といった玩具のほか、勤倹貯蓄を呼びかける貯金箱といった実用的な品も。薬の販促用小型紙芝居「ドウブツトナリグミ」は、隣組が力を合わせて防空や兵士の慰問に活躍する内容。昭和16(1941)年ごろのものと推定され、戦時下の銃後教育に役立てる狙いもあったとみられます。薬のおまけの紙風船も、戦時下の標語だらけです。「チョキンアソビ」は郵便局を描いてあることから、郵便貯金を促す玩具とみられます。お札の一枚一枚に戦費への協力となる貯蓄を訴える標語が入っており、大人にも意識させたかったのでしょうか。買い物遊びではないところに、戦時下の切なさを感じます。

〇戦時下の絵本

現在の長野県白馬村に住んでいた方からの寄贈品を中心に、日中戦争から太平洋戦争までの戦争関連絵本を展示しました。西郷隆盛の絵本は政府に歯向かった西南戦争のエピソードを無視するなど、このころの戦時関連絵本は天皇への忠義や愛国、日本をたたえるといった内容で固まっています。

・日本ヨイ國―昭和16(1941)年12月20日発行。川津書店。「日本の国がいかに優れたよい国であるかということを…編集しました」。

・主婦之友愛国絵本―昭和14(1939)年1月~5月発行。月刊誌「主婦之友」付録。主婦之友社。忠義、滅私奉公などを繰り返します。豊臣秀吉の天皇への忠義話は悶絶。

出展物紹介(下)へ続きます。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

信州戦争資料センター第5回展示会「戦争ト玩具展」出展物紹介(上)

信州戦争資料センターと公益財団法人八十二文化財団は、戦時下の子どもたちを取り巻いていた環境を実物資料で伝える「戦争ト玩具展」を2019年7月30日から8月16日まで、ギャラリー82(長野県長野市岡田178-13)で開きました。把握した範囲では、長野県内各地はもちろん、北海道から関東、大阪、広島まで、全国から500人以上の方にご来場いただきました。大変ありがとうございました。展示品は90点で、このうち戦時下の実物資料は86点。ご来場いただけなかった方にも雰囲気を感じていただきたいとの思いで、それぞれ写真で紹介させていただきます。

<ごあいさつ>明治維新から太平洋戦争の終わりまで、日本は戦争に明け暮れていました。身近な存在である戦争や軍隊に子どもたちが憧れや親しみを持っていた、そんな時代の軍事関連玩具を集めました。男の子たちに向けては、戦争ごっこに使う鉄かぶとや装甲車、軍艦など、多彩な玩具がありました。女の子向けにも、女性の社会的な立ち位置を教え、慰問や看護、貯蓄といった道で戦争に協力する方法を伝える玩具が。戦局の悪化につれ、子どもたちを戦争遂行に誘導するような意図が見える物も登場します。当時の社会が戦争と隣り合わせで、軍隊に身近な人が関わり、将来は徴兵される現実もあっただけに、子どもの日常に戦争があるのは当たり前だったでしょう。戦争のない時代なら娯楽の道具にすぎない玩具も、そんな環境下では戦意高揚を担い、子どもたちを戦場に導く役割を果たしたのかもしれません。玩具が娯楽の道具にとどまれる、そんな環境を保っていきたいものです。

〇帝国勲章大鑑

昭和14(1939)年1月1日、大日本雄弁会講談社発行

月刊誌「少年倶楽部」付録。実物そのままの色と大きさ。勲章は当時の「偉い人」の肖像に付きものだった。

〇戦艦三笠の模型

戦艦三笠は、日露戦争(1904-1905年)における日本海軍の主力戦艦です。ロシアのバルチック艦隊と戦った日本海海戦(1905年5月27-28日)では、日本の連合艦隊旗艦として東郷平八郎司令長官が乗り込み、指揮しました。海戦は日本軍がほぼ無傷、バルチック艦隊は壊滅という一方的な勝利。このため、日本海海戦や三笠は「強い日本」の象徴として大人気に。退役した三笠は、1926年に横須賀で記念艦として保存されました。この三笠の模型は、月刊誌「少年倶楽部」昭和7(1932)年正月号付録の復刻版(2010年・講談社)です。代表が組み立て、毎日8時間ほど作業して4日がかりで完成。当時の子どもたちの、苦労と楽しさを感じながらの工作でした。同誌には合わせて日本海海戦の話などが載っており、製作の注意では日本男子として途中で投げ出すなといった文も。当時の子どもたちにとって、三笠は憧れだったことに思いをはせつつ、ごらんください。

〇軍艦での記念写真―上郷尋常高等小学校の昭和14(1939)年度卒業記念写真帳にある軍艦での記念写真。記念艦三笠へは修学旅行生の訪問も多く、これも三笠とみられます。〇三笠艦橋の図(複製)―東城鉦太郎画。日本海海戦で砲戦が始まる直前の三笠艦橋の様子。右から4人目が東郷平八郎・連合艦隊司令長官。模型にも長官が立っていた場所の印が。

〇日本陸海軍人双六

大正13(1924)年10月15日、吉田彌七発行。個人商店の発行か。第1次世界大戦で登場した兵器をまとめてある。

上がりは華やかな出世という雰囲気で、リアリティーは少ない絵柄。

〇忠孝双六

昭和2(1927)年1月1日、大日本雄弁会講談社発行。月刊誌「幼年倶楽部」付録。主君のために身を犠牲にした人たち。上がりは、天皇に拝謁できるイメージか。印刷日が大正天皇崩御の日で改元に間に合わず、大正16年のまま発行。まだ白虎隊とか赤穂浪士とか権力に歯向かった人も取り上げており、一般的な忠義話でまとめているあたり、まだゆるさが感じられる。

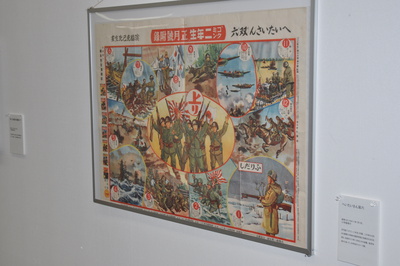

〇支那事変皇軍大勝双六

昭和14(1939)年1月1日、主婦之友社発行。月刊誌「主婦之友」付録。昭和12(1937)年7月に始まった日中戦争は翌年暮れまでに主な都市を占領したものの、蒋介石が徹底抗戦を続けたために終わりが見えなかった。上がりの表現も苦労した様子だ。

上がりの絵柄では、日本人の男の子が満州国と中国の女の子を守ってやるという図柄。無意識のうちに他国の格下感を植え付ける。

〇皇軍萬歳双六

昭和15(1940)年1月1日、大日本雄弁会講談社発行。月刊誌「少女倶楽部」付録。陸軍省、海軍省の校閲が入っている。日中戦争への女性の協力方法を、慰問袋を通して教える内容。生活規範も強調している。

〇へいたいさん双六

昭和16(1941)年1月1日、小学館発行月刊誌「コクミン二年生」付録。この年の4月から尋常小学校が国民学校と改称されるのを控え、従来の「小学二年生」から改題。低学年向けとあって、少年兵のイメージ画。

実際の戦時下とあってか、大正時代の双六と比べると写実的な絵になっている。

〇事変変わり雛

日中戦争後、初めて迎えた昭和13(1938)年の桃の節句に作られたとみられる変わり雛。軽井沢町で入手。雛人形の部品を転用しています。

〇端午の節句の兵隊人形

日中戦争後、初めて迎えた昭和13(1938)年の端午の節句に作られたとみられる兵隊人形。中国戦線で活躍中の雰囲気を出しています。

〇昭和19(1944)年1月1日、中央農業会発行月刊誌「家の光」付録。日本の勢力範囲にあったアジア各地の、一部の指導者などを紹介。

〇戦時下の小学生の絵

日中戦争が始まって間もなくのころ、長野県内の小学生が描いた絵画と貼り絵です。右と中央の4点は、佐久地方の小学生が昭和12(1937)年7月から始まった日中戦争などを題材に描いたもの。日本軍機による空襲、軍艦や商船、天皇陛下を取り上げています。貼り絵は日本軍の戦艦のようです。左側の2点は、昭和13(1938)年に上田小県地方の小学生が描いた作品です。こいのぼりと空を行く日本軍機、山岳地帯を進む歩兵と戦車、航空機をクレヨンで描いてあります。いずれも、当時知られていた軍艦や飛行機などの特徴をよくとらえています。それだけ、軍隊が身近な存在だったのかもしれません。戦時中には戦争や銃後を題材にした絵画コンクールもあり、子どもたちがたくさんの作品を出品しています。

<戦争ごっこ関連展示>

戦争中の男の子の遊びといえば、戦争ごっこ。ただ、遊びの描写や記録はあまり残っていません。雑誌や紙芝居、木曽高等女学校生の作文などで雰囲気を伝えました。

・童児擬戦の図・風俗画報85号

明治28(1895)年2月10日、東陽堂発行。下段に日清戦争当時の戦争ごっこの様子を描いてあります。正月の松飾やしめ縄を振り回しているようです。

・良い子の友

昭和17(1942)年12月1日発行。コクミン一年生とコクミン二年生を統合した月刊誌。小学館。毎号、軍事絡みの遊びを紹介。

・紙芝居「ヘイタイゴッコ」

人々を戦争に協力させるための政府や団体の宣伝道具として、紙芝居が日中戦争中の昭和14(1939)年ごろから使われています。内容を正しく伝えるため、絵もせりふも印刷して作った国策紙芝居で、大人向けも子ども向けもありました。「ヘイタイゴッコ」は昭和19(1944)年5月30日、日本教育紙芝居協会が発行。次々と現われる子どもたちが各種の兵隊や看護師になって遊びます。最後に日本軍の飛行機が登場。当時、飛行兵育成のため学校でも模型飛行機作りが奨励されていました。関心を向けさせる狙いがあったかもしれません。

出展物紹介(中)へ続きます。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。

<ごあいさつ>明治維新から太平洋戦争の終わりまで、日本は戦争に明け暮れていました。身近な存在である戦争や軍隊に子どもたちが憧れや親しみを持っていた、そんな時代の軍事関連玩具を集めました。男の子たちに向けては、戦争ごっこに使う鉄かぶとや装甲車、軍艦など、多彩な玩具がありました。女の子向けにも、女性の社会的な立ち位置を教え、慰問や看護、貯蓄といった道で戦争に協力する方法を伝える玩具が。戦局の悪化につれ、子どもたちを戦争遂行に誘導するような意図が見える物も登場します。当時の社会が戦争と隣り合わせで、軍隊に身近な人が関わり、将来は徴兵される現実もあっただけに、子どもの日常に戦争があるのは当たり前だったでしょう。戦争のない時代なら娯楽の道具にすぎない玩具も、そんな環境下では戦意高揚を担い、子どもたちを戦場に導く役割を果たしたのかもしれません。玩具が娯楽の道具にとどまれる、そんな環境を保っていきたいものです。

〇帝国勲章大鑑

昭和14(1939)年1月1日、大日本雄弁会講談社発行

月刊誌「少年倶楽部」付録。実物そのままの色と大きさ。勲章は当時の「偉い人」の肖像に付きものだった。

〇戦艦三笠の模型

戦艦三笠は、日露戦争(1904-1905年)における日本海軍の主力戦艦です。ロシアのバルチック艦隊と戦った日本海海戦(1905年5月27-28日)では、日本の連合艦隊旗艦として東郷平八郎司令長官が乗り込み、指揮しました。海戦は日本軍がほぼ無傷、バルチック艦隊は壊滅という一方的な勝利。このため、日本海海戦や三笠は「強い日本」の象徴として大人気に。退役した三笠は、1926年に横須賀で記念艦として保存されました。この三笠の模型は、月刊誌「少年倶楽部」昭和7(1932)年正月号付録の復刻版(2010年・講談社)です。代表が組み立て、毎日8時間ほど作業して4日がかりで完成。当時の子どもたちの、苦労と楽しさを感じながらの工作でした。同誌には合わせて日本海海戦の話などが載っており、製作の注意では日本男子として途中で投げ出すなといった文も。当時の子どもたちにとって、三笠は憧れだったことに思いをはせつつ、ごらんください。

〇軍艦での記念写真―上郷尋常高等小学校の昭和14(1939)年度卒業記念写真帳にある軍艦での記念写真。記念艦三笠へは修学旅行生の訪問も多く、これも三笠とみられます。〇三笠艦橋の図(複製)―東城鉦太郎画。日本海海戦で砲戦が始まる直前の三笠艦橋の様子。右から4人目が東郷平八郎・連合艦隊司令長官。模型にも長官が立っていた場所の印が。

〇日本陸海軍人双六

大正13(1924)年10月15日、吉田彌七発行。個人商店の発行か。第1次世界大戦で登場した兵器をまとめてある。

上がりは華やかな出世という雰囲気で、リアリティーは少ない絵柄。

〇忠孝双六

昭和2(1927)年1月1日、大日本雄弁会講談社発行。月刊誌「幼年倶楽部」付録。主君のために身を犠牲にした人たち。上がりは、天皇に拝謁できるイメージか。印刷日が大正天皇崩御の日で改元に間に合わず、大正16年のまま発行。まだ白虎隊とか赤穂浪士とか権力に歯向かった人も取り上げており、一般的な忠義話でまとめているあたり、まだゆるさが感じられる。

〇支那事変皇軍大勝双六

昭和14(1939)年1月1日、主婦之友社発行。月刊誌「主婦之友」付録。昭和12(1937)年7月に始まった日中戦争は翌年暮れまでに主な都市を占領したものの、蒋介石が徹底抗戦を続けたために終わりが見えなかった。上がりの表現も苦労した様子だ。

上がりの絵柄では、日本人の男の子が満州国と中国の女の子を守ってやるという図柄。無意識のうちに他国の格下感を植え付ける。

〇皇軍萬歳双六

昭和15(1940)年1月1日、大日本雄弁会講談社発行。月刊誌「少女倶楽部」付録。陸軍省、海軍省の校閲が入っている。日中戦争への女性の協力方法を、慰問袋を通して教える内容。生活規範も強調している。

〇へいたいさん双六

昭和16(1941)年1月1日、小学館発行月刊誌「コクミン二年生」付録。この年の4月から尋常小学校が国民学校と改称されるのを控え、従来の「小学二年生」から改題。低学年向けとあって、少年兵のイメージ画。

実際の戦時下とあってか、大正時代の双六と比べると写実的な絵になっている。

〇事変変わり雛

日中戦争後、初めて迎えた昭和13(1938)年の桃の節句に作られたとみられる変わり雛。軽井沢町で入手。雛人形の部品を転用しています。

〇端午の節句の兵隊人形

日中戦争後、初めて迎えた昭和13(1938)年の端午の節句に作られたとみられる兵隊人形。中国戦線で活躍中の雰囲気を出しています。

〇昭和19(1944)年1月1日、中央農業会発行月刊誌「家の光」付録。日本の勢力範囲にあったアジア各地の、一部の指導者などを紹介。

〇戦時下の小学生の絵

日中戦争が始まって間もなくのころ、長野県内の小学生が描いた絵画と貼り絵です。右と中央の4点は、佐久地方の小学生が昭和12(1937)年7月から始まった日中戦争などを題材に描いたもの。日本軍機による空襲、軍艦や商船、天皇陛下を取り上げています。貼り絵は日本軍の戦艦のようです。左側の2点は、昭和13(1938)年に上田小県地方の小学生が描いた作品です。こいのぼりと空を行く日本軍機、山岳地帯を進む歩兵と戦車、航空機をクレヨンで描いてあります。いずれも、当時知られていた軍艦や飛行機などの特徴をよくとらえています。それだけ、軍隊が身近な存在だったのかもしれません。戦時中には戦争や銃後を題材にした絵画コンクールもあり、子どもたちがたくさんの作品を出品しています。

<戦争ごっこ関連展示>

戦争中の男の子の遊びといえば、戦争ごっこ。ただ、遊びの描写や記録はあまり残っていません。雑誌や紙芝居、木曽高等女学校生の作文などで雰囲気を伝えました。

・童児擬戦の図・風俗画報85号

明治28(1895)年2月10日、東陽堂発行。下段に日清戦争当時の戦争ごっこの様子を描いてあります。正月の松飾やしめ縄を振り回しているようです。

・良い子の友

昭和17(1942)年12月1日発行。コクミン一年生とコクミン二年生を統合した月刊誌。小学館。毎号、軍事絡みの遊びを紹介。

・紙芝居「ヘイタイゴッコ」

人々を戦争に協力させるための政府や団体の宣伝道具として、紙芝居が日中戦争中の昭和14(1939)年ごろから使われています。内容を正しく伝えるため、絵もせりふも印刷して作った国策紙芝居で、大人向けも子ども向けもありました。「ヘイタイゴッコ」は昭和19(1944)年5月30日、日本教育紙芝居協会が発行。次々と現われる子どもたちが各種の兵隊や看護師になって遊びます。最後に日本軍の飛行機が登場。当時、飛行兵育成のため学校でも模型飛行機作りが奨励されていました。関心を向けさせる狙いがあったかもしれません。

出展物紹介(中)へ続きます。

※このブログのコンテンツを整理したポータルサイト信州戦争資料センターもご利用ください。