ニューラルネットワークによる自動色付け―戦時下に男子学生が取り組んだ「国防競技」

昭和14年秋に開く第10回明治神宮国民体育大会に向けて、初めて「国防競技」が制定されました。もちろん、昭和12年から始まった日中戦争が泥沼から抜け出せない中、次世代の兵隊を育てる狙いが明らかです。所蔵品の中に昭和17年ごろ蓼科農学校(現・蓼科高校=長野県立科町)で実施した競技の鮮明な写真が1枚ありましたので、自動色付けをしました。

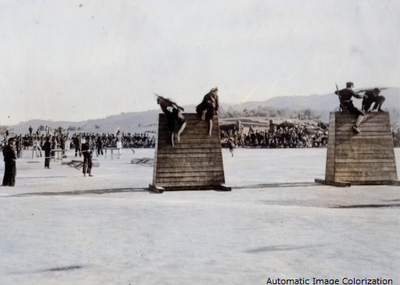

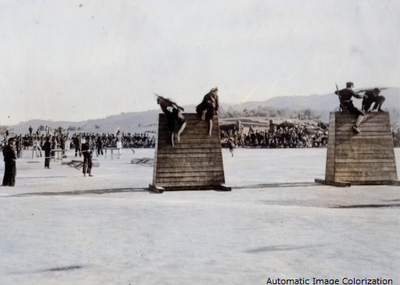

こちらが元写真

銃を背負い、学生帽にゲートル姿の学生が、身長より高い壁を乗り越えていく様子です。色付けで、実に躍動感が出ます。これだけでもその雰囲気は伝わります。

当時の新聞報道を見ますと、国防競技は5種目。行軍競争、障害通過競争、手榴弾投擲突撃競争、土嚢運搬競争、牽引競争―の5つです。土嚢運搬、牽引の2種目は軍装と帯剣で、他の3種目は銃も持って行うこととなっていました。また、銃剣術も青年団、青年学校、府県対抗個人試合が加えられています。

写真は、障害通過競争の一場面です。障害通過は5人一組で、ほかにクリーク渡り、正式名称はわかりませんが竹で組んだ障害の下をくぐるものもあったようです。クリーク渡りは土嚢で作った足場が5メートルほどの間隔を置いて並べてあり、間に太い竹を数本渡して全員がわたるというもの。上の写真でも、壁の向こうに小さく映っているのがクリーク渡りのようです。

ほかに、手榴弾投擲突撃競争は、松本深志高校の野球部史によると、30メートル先の円陣に手榴弾を投げ込むことを4回繰り返した後、わら人形に銃剣突撃をする。その時間を競ったといいます。

いろいろ調べても細部は不明ですが、わかる範囲でお伝えしました。昭和14年という年は、10月1日から体力章検定も始まった年です。体力章検定も種目に重量運搬、手榴弾投げがあります。昭和16年に入ると各校に報国団が組織され、合わせて国防競技部も結成するようになります。こうして学校が軍事色に染まっていくのでした。

WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを今回も使わせていただきました。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼、そしてネット公開していただいていることに感謝いたします。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

こちらが元写真

銃を背負い、学生帽にゲートル姿の学生が、身長より高い壁を乗り越えていく様子です。色付けで、実に躍動感が出ます。これだけでもその雰囲気は伝わります。

当時の新聞報道を見ますと、国防競技は5種目。行軍競争、障害通過競争、手榴弾投擲突撃競争、土嚢運搬競争、牽引競争―の5つです。土嚢運搬、牽引の2種目は軍装と帯剣で、他の3種目は銃も持って行うこととなっていました。また、銃剣術も青年団、青年学校、府県対抗個人試合が加えられています。

写真は、障害通過競争の一場面です。障害通過は5人一組で、ほかにクリーク渡り、正式名称はわかりませんが竹で組んだ障害の下をくぐるものもあったようです。クリーク渡りは土嚢で作った足場が5メートルほどの間隔を置いて並べてあり、間に太い竹を数本渡して全員がわたるというもの。上の写真でも、壁の向こうに小さく映っているのがクリーク渡りのようです。

ほかに、手榴弾投擲突撃競争は、松本深志高校の野球部史によると、30メートル先の円陣に手榴弾を投げ込むことを4回繰り返した後、わら人形に銃剣突撃をする。その時間を競ったといいます。

いろいろ調べても細部は不明ですが、わかる範囲でお伝えしました。昭和14年という年は、10月1日から体力章検定も始まった年です。体力章検定も種目に重量運搬、手榴弾投げがあります。昭和16年に入ると各校に報国団が組織され、合わせて国防競技部も結成するようになります。こうして学校が軍事色に染まっていくのでした。

WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる、ニューラルネットワークによる自動色付けを今回も使わせていただきました。早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼、そしてネット公開していただいていることに感謝いたします。

※こちらのブログから訪問された方は、信州戦争資料センターもお訪ねください。

日本全国の学校に作られた奉安殿。実際に空襲を受けた小県蚕業学校にも―モノクロカラー化展示会作品⑬

満州事変下の昭和8年ごろ、慰問袋集めに取り組んだ長野商業学校―モノクロカラー化展示会用作品

太平洋戦争下の昭和17年、長野県の南安曇農学校で真剣に実施した大模擬戦―モノクロ写真カラー化展示会用作品⑪

昭和7年の長野県木曽中学で生徒が披露した分列行進―モノクロ写真カラー化展示会用作品⑩

太平洋戦争下の昭和17年、教練で銃剣突撃に移らんとする小県蚕業学校生徒たち―モノクロ写真カラー化展示会用修正作品⑨

昭和8年当時、高田の歩兵連隊で「営内宿泊」した長野商業学校生たち―モノクロカラー化展示会用修正作品⑧

満州事変下の昭和8年ごろ、慰問袋集めに取り組んだ長野商業学校―モノクロカラー化展示会用作品

太平洋戦争下の昭和17年、長野県の南安曇農学校で真剣に実施した大模擬戦―モノクロ写真カラー化展示会用作品⑪

昭和7年の長野県木曽中学で生徒が披露した分列行進―モノクロ写真カラー化展示会用作品⑩

太平洋戦争下の昭和17年、教練で銃剣突撃に移らんとする小県蚕業学校生徒たち―モノクロ写真カラー化展示会用修正作品⑨

昭和8年当時、高田の歩兵連隊で「営内宿泊」した長野商業学校生たち―モノクロカラー化展示会用修正作品⑧